早稲田実業学校中等部 2018年度入試分析

早稲田実業学校中等部 2018年度入試分析

早稲田実業学校中等部(統一合判偏差値 男子:73/女子:73)

2018年度入試情報

| 試験 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願者 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 筆記試験 国・算・社・理 |

2/1 | 男子 | 85名 | 372名 | 4.38倍 | 654名 | 101名 | 3.50倍 |

| 女子 | 40名 | 211名 | 5.28倍 | 204名 | 57名 | 3.58倍 |

過去5年間の実質倍率

| 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 男子 | 3.50倍 | 3.20倍 | 2.96倍 | 3.05倍 | 2.77倍 |

| 女子 | 3.58倍 | 3.48倍 | 3.57倍 | 3.68倍 | 3.28倍 |

2018年度入試は、男子・女子の倍率が2017年度入試よりもさらに上がりました。過去5年間の実質倍率から見ても一番高い結果となりました。早稲田実業は、首都圏の共学校では最難関校の一つですが、決して対策が困難なわけではありません。早稲田実業の入試問題の特徴として、「算数が難しい」というのがあります。附属校の中では特に算数が難しいといえます。まず女子受験生の場合ですが、一般的に「算数を苦手にしており、国語を得意にしている生徒が多い」といえます。そのため、国語ではあまり差がつかず、算数で差がつく傾向が見られます。女子受験生の場合、合否を分けるのは「算数ができること」といえます。当然ながら、国語も得意なことも必須です。次に、男子受験生の場合ですが、一般的に「国語を苦手にしており、算数を得意にしている生徒が多い」といえます。そのため、算数では差がつかず、国語で差がつく傾向が見られます。男子受験生の場合、合否を分けるのは「国語ができること」といえます。当然ながら、算数も得意なことも必須です。このように女子の場合は、「算数で決まり」、男子の場合は、「国語で決まる」といえます。

各教科の特徴

国語

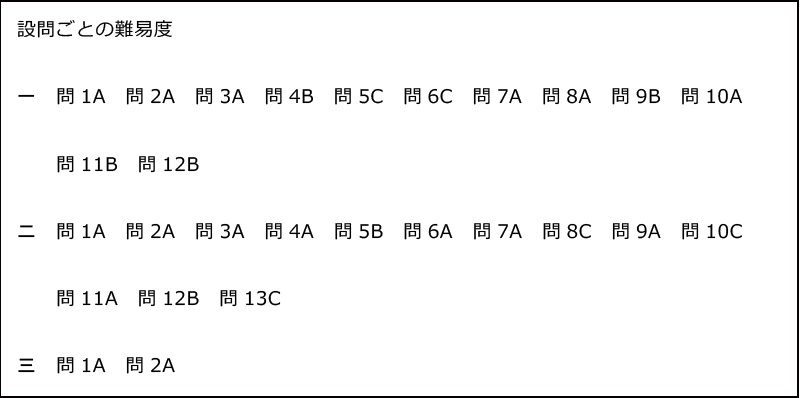

大問数3題、小問数34と、例年通りの出題量でした。昨年度より、条件付きの記述問題が出題されましたが、今年度も記述問題が2題出題されています。今後も、記述問題が出題されることは明らかであるため、記述の対策もしっかりとしていかなければなりません。

≪出題分野分析表≫

それ以外の出題傾向は例年通り、記号とぬき出しです。試験時間が60分とはいえ、問題数が多く、難易度の高い問題も多いため、時間をかけて対策をする必要があります。

算数

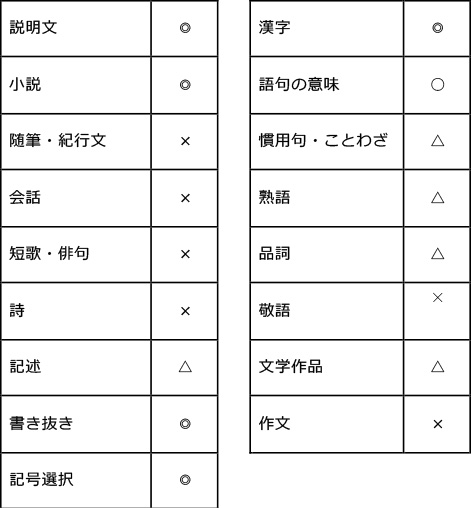

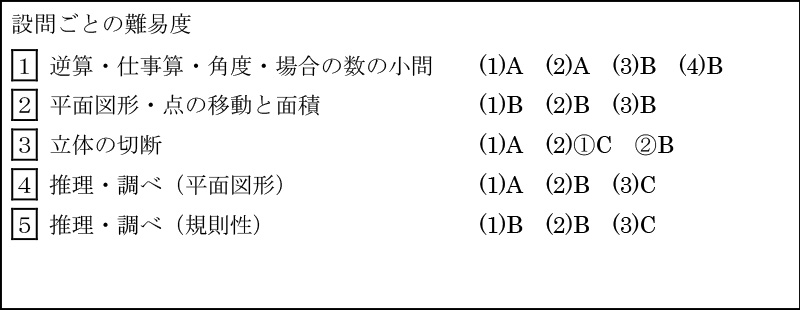

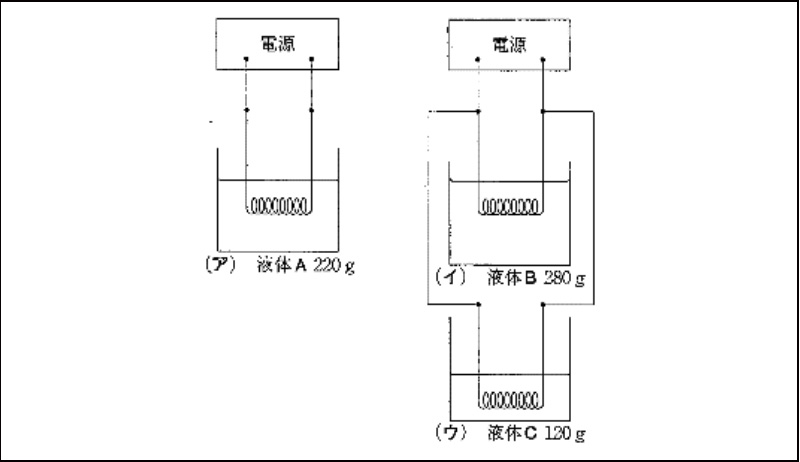

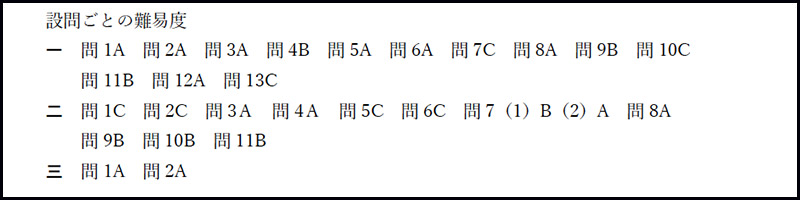

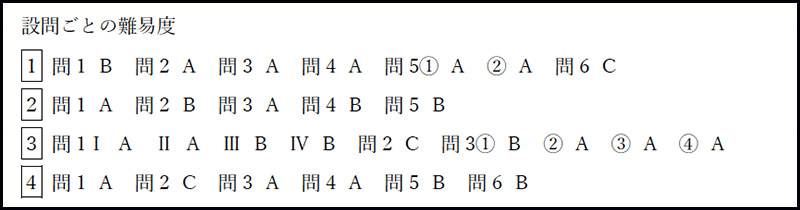

制限時間60分・配点100点・大問5題・小問16題と、ほぼ例年通りの出題でした。以下に設問ごとの難易度をまとめました。Aは一般的な基本問題、Bは標準問題、Cは応用問題となっています。本年度は少し長めの問題文や資料を正確に読み解いていく、受験生泣かせの問題が毎年出されるのが早稲田実業の特徴ですが、今年も数題出題され苦戦した受験生が多かったようです。

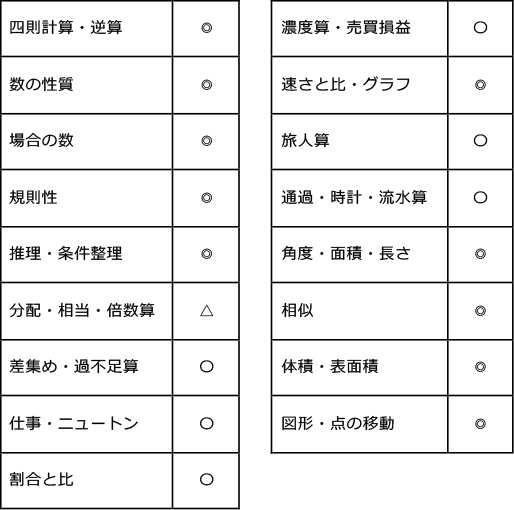

≪出題分野分析表≫

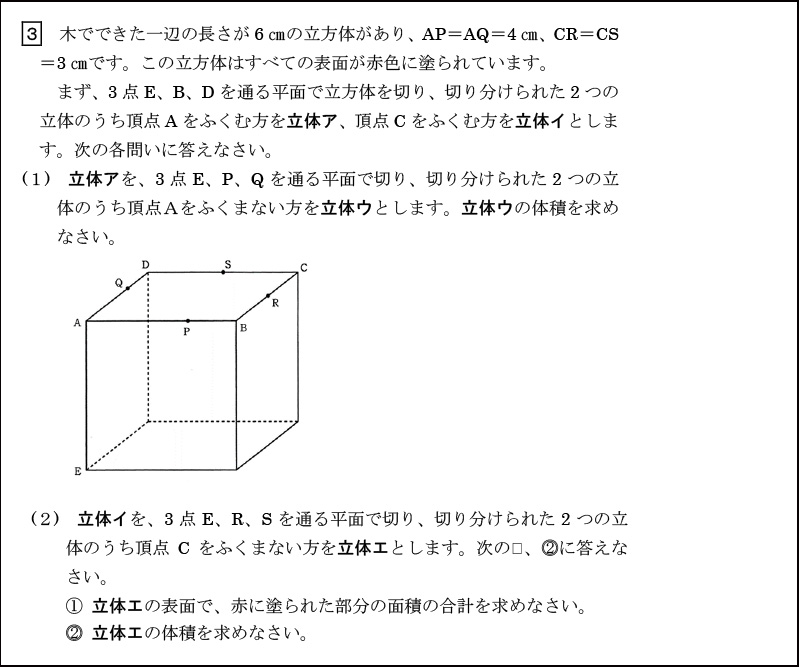

まず1の4題は、時間をかけずに全問正解が必至です。特に平面図形の角度や面積を求める問題は、与えられた図を見た瞬間に、工夫して解くプロセスが浮かんでくるようになるようになるまで、徹底した問題演習でセンスを磨いておくとよいでしょう。次に2の点の移動の問題は、正しくイメージできるかどうかです。特に(3)の作図問題は、円を描くイメージが持てれば、易しい問題となり、正解できる問題でした。3は立方体の切断の問題で、(1)は基本レベルなので、正解が必至。切断の様子が正しくイメージできると、平面図形や立体図形の基礎知識を使って解ける早稲田実業らしい問題です。(2)の①はやや複雑な問題です。立体の問題はイメージし、図示できれば解答の糸口が見えてきます。丁寧に解きこむ練習が必要です。②は標準レベル。計算ミスしないように得点したい問題です。4は数の性質や、推理の要素を含む問題。縦と横の長さに注目して整理していくと、(2)まではスムーズに解ける問題です。5は一見難しそうに感じられますが、「空」の動きの規則を見つけ、丁寧に考えていくと、時間はかかりますが全問正解できる問題でした。

今年の1題は3の立体図形の切断の問題です。切断の基礎知識と、イメージが正しく持てれば、(1)は時間をかけずに正解できます。

早稲田実業攻略のカギは問題文の正確な把握と試験時間のコントロールとなりますが、直前の追い込みで何とかできるものではありません。受験算数の全範囲の学習が終了し、標準レベルの実力が身につくと、早い段階で早稲田実業に特化した、問題処理能力養成のための訓練をしていくと効果的です。特に、立体図形はイメージし、図に描いてみる、丁寧に計算し、最後まで解きこむ練習を徹底的に行うと効果的です。また、場合の数や推理の学習は、基礎から標準レベルの問題演習を繰り返し行うことが、合格点をたたき出す近道となります

社会

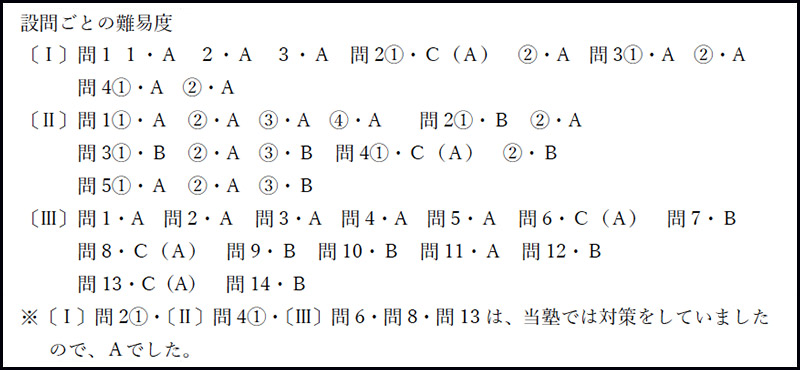

大問数3題は例年通りでしたが、小問数は2017年度よりも6題少ない34題でした。これは、例年よりも記述問題が多く出題されたことに加えて、データの読み取り問題が多く出題されたことと関係があると思われます。以下に設問ごとの難易度をまとめました。Aは一般的な基本問題、Bは標準問題、Cは応用問題をそれぞれ示します。早稲田実業合格のためには、AとBの問題は確実に正解しておかなければなりません。

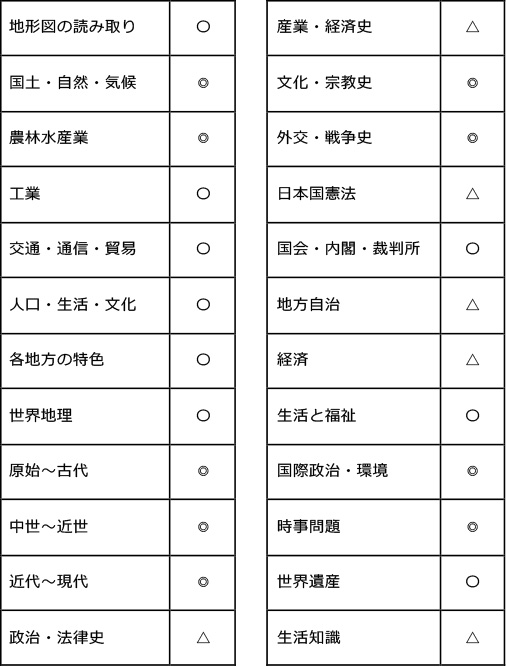

≪出題分野分析表≫

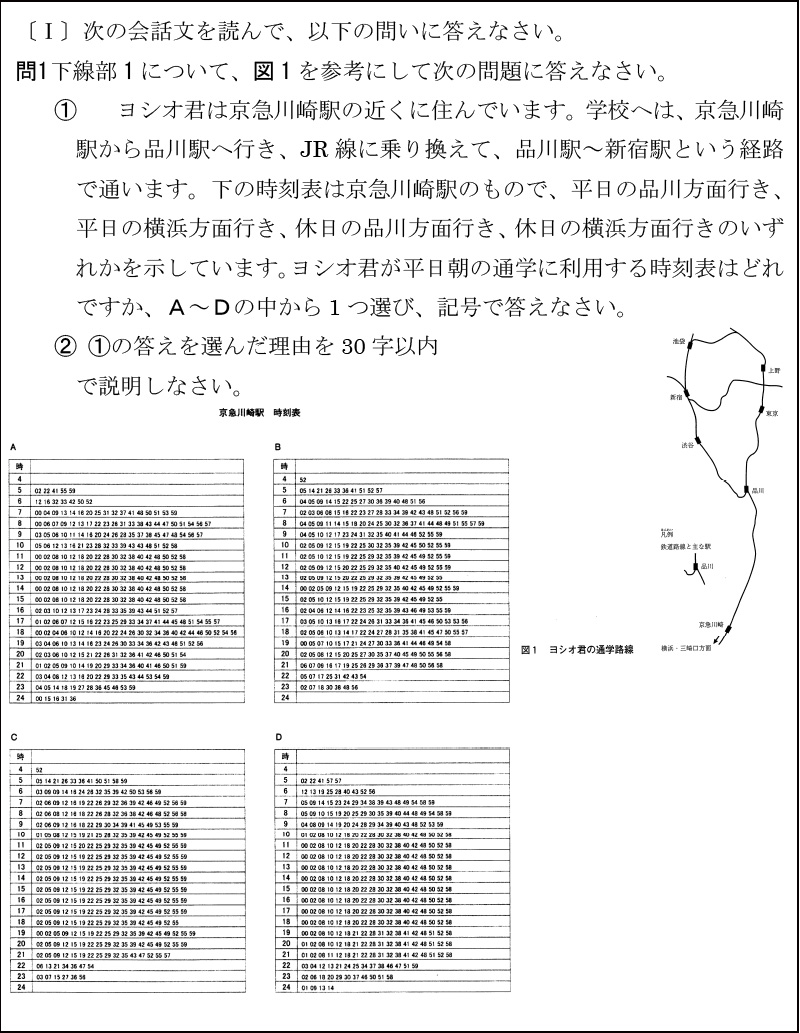

〔Ⅰ〕は会話文を中心とした地理の総合問題が出題されました。ここでは、国土・農業・水産業・貿易・エネルギー・交通と幅広い分野で出題されました。特に、データの読み取り問題と記述問題が多く出題されています。中でも問1の交通に関する問題は、通学経路と時刻表を基に記述しなければならないので、受験生の大半はこの問題に多くの時間を費やしたことと思われます。

〔Ⅱ〕は船を題材とした交易の歴史問題が出題されました。難易度は基本から標準レベルの問題ですので、高得点が取れたと思われます。〔Ⅲ〕は日本国憲法に関する問題が出題されました。問題の大半は公民分野ですが、数問は歴史分野からも出題されていました。難易度は〔Ⅱ〕と同様、基本問題・標準問題レベルですが、設問の中には、選択肢の中からすべてを答えさせる問題、誤っているものをすべて答えさせる問題も出題されていますので、設問を注意深く読み取る力も必要です。

以上のことから、早稲田実業の合格へのカギは、どの分野においても満遍なく対策をすることです。また、早稲田実業の入試問題は、設問までの文章が長いため、国語と同様に読解力も身につけておかなければなりません。加えて、設問を細部まで読み解く力(例えば、正しくないものを答えるのか、正しいものをすべて答えるのかなど)も見極めながら正確に処理する判断力を養う訓練を普段の学習から取り組むことをお勧めします。

理科

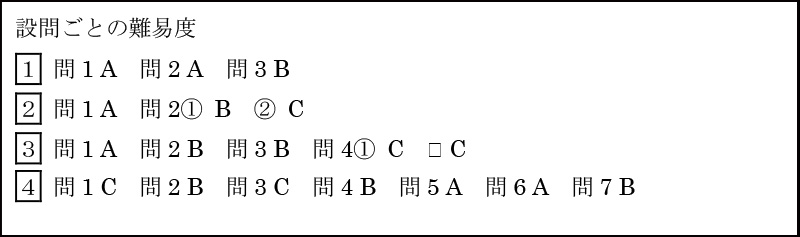

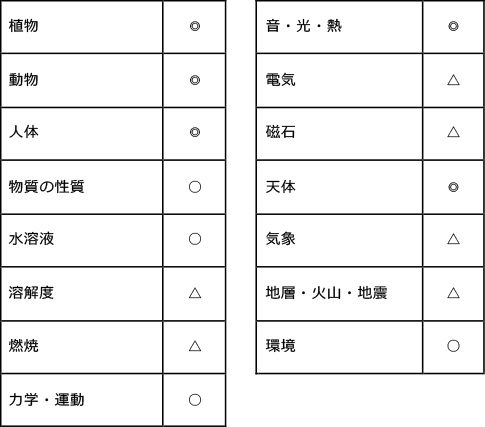

今年度は大問数4、小問数16、解答箇所21で、昨年と比べ大問数は変わりませんが、解答箇所が少し減りました。解答形式は記号選択が大半で、他に30字以上50字以内の記述問題が出題されていました。出題内容も出題レベルも標準的なものがほとんどでしたが、一方で社会や科学への幅広い関心と問題意識が必要なものも出題されており、その分野への対策ができていたかどうかは合否に影響したかも知れません。以下に設問ごとの難易度をまとめました。Aは一般的な基本問題、Bは標準問題、Cは応用問題をそれぞれ示します。

≪出題分野分析表≫

1は「オオカナダモの光合成実験」。基礎知識で十分答えられます。2は「太陽と月の南中高度」。月の南中高度を単に知識として記憶していた場合、問2の上弦の月の南中高度で応用が利かなかったのではないでしょうか。3は「加熱時間と温度上昇」。比例と反比例の関係から計算を進めていく問題でした。

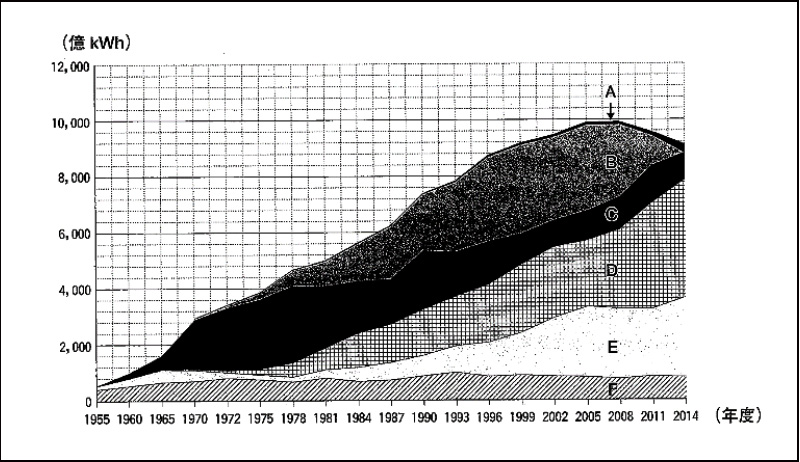

テキストでよく目にする一般的な問題ですが、若干難易度が高めなため、しっかり勉強して判断力と計算力を身に着けていたかどうかで大きく点差が開いたと思います。4は「エネルギー資源の利用」。電源種別発電量のグラフが示され、総合的な知識が問われました。

これまで見てきた通り、早実の合格を勝ち取るためには、1.基本的な事項を確実にすること。あやふやな単元を残してしまうと大きな失点につながりかねません。2.演習量を多くし、早く確実に解く練習をすること。3.科学に興味を持つこと。単なる受験知識ではなく、日ごろから新聞を読み、ニュース番組を見て、家族で話題にして、生きた知識として自分のものにすることが必要です。

早稲田実業学校中等部 2017年度入試分析

早稲田実業学校中等部(統一合判偏差値 男子:73/女子:73)

2017年度入試情報

| 試験 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願者 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 筆記試験 国・算・社・理 |

2/1 | 男子 | 85名 | 332名 | 3.91倍 | 317名 | 99名 | 3.20倍 |

| 女子 | 40名 | 193名 | 4.83倍 | 184名 | 53名 | 3.48倍 |

過去4年間の実質倍率

| 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | |

|---|---|---|---|---|

| 男子 | 3.20倍 | 2.96倍 | 3.05倍 | 2.77倍 |

| 女子 | 3.48倍 | 3.57倍 | 3.68倍 | 3.28倍 |

2017年度入試では、男子の倍率は2016年度入試よりも高く、女子の倍率は例年通りでした。早稲田実業は、首都圏の共学校では最難関校の一つですが、決して対策が困難なわけではありません。早稲田実業の入試問題の特徴として、「算数が難しい」というのがあります。附属校の中では特に算数が難しいといえます。まず女子受験生の場合ですが、一般的に「算数を苦手にしており、国語を得意にしている生徒が多い」といえます。そのため、国語ではあまり差がつかず、算数で差がつく傾向が見られます。女子受験生の場合、合否を分けるのは「算数ができること」といえます。当然ながら、国語も得意なことも必須です。次に、男子受験生の場合ですが、一般的に「国語を苦手にしており、算数を得意にしている生徒が多い」といえます。そのため、算数では差がつかず、国語で差がつく傾向が見られます。男子受験生の場合、合否を分けるのは「国語ができること」といえます。当然ながら、算数も得意なことも必須です。このように女子の場合は、「算数で決まり」、男子の場合は、「国語で決まる」といえます。

各教科の特徴

国語

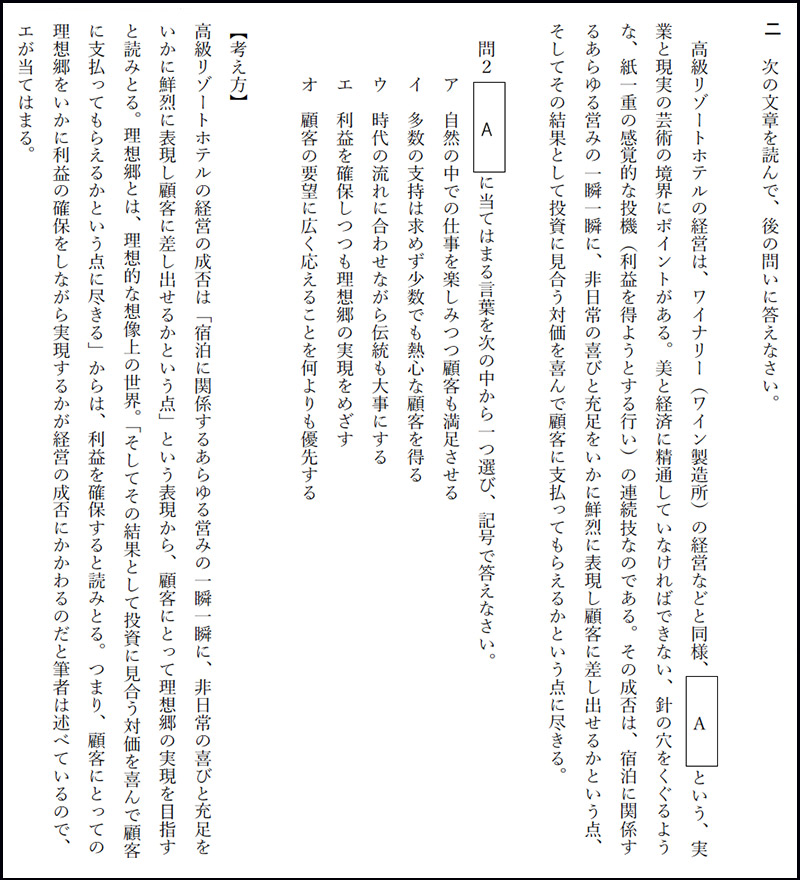

例年通り大問数3、小問数26と例年通りの問題数でした。早稲田実業は記号選択式問題とぬき出しの問題で構成されていましたが、今年度から記述問題(30字以内)が出題されています。そのため、記述問題の対策が、来年度以降も必要となります。また、大問3では、漢字だけでなく、ことわざの問題が出題されました。

次に今年の一題を紹介します。今年度の受験者平均点は、51.5点と、過去10年間で最も低い結果になっています。論説文での得点が合否を分けたと言えるでしょう。内容は、アマンリゾーツの経営に関するものでした。

早稲田実業は、試験時間60分とは言え、問題数が多く、難易度の高い問題が複数含まれているので、平易な問題を確実に正答していき、プラスαやや難易度の高い問題を解いていくことが合格のカギとなります。また、論説文の文章内容はレベルが高いため、一般的なテキストのレベルでは対策が十分とは言えません。さまざまなジャンルの文章を読むと効果的です。

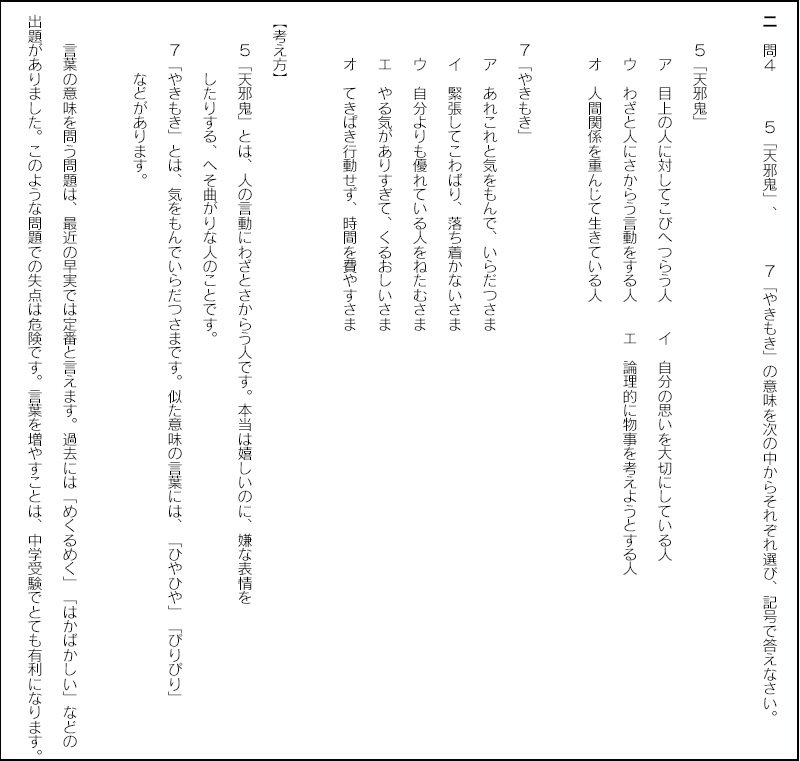

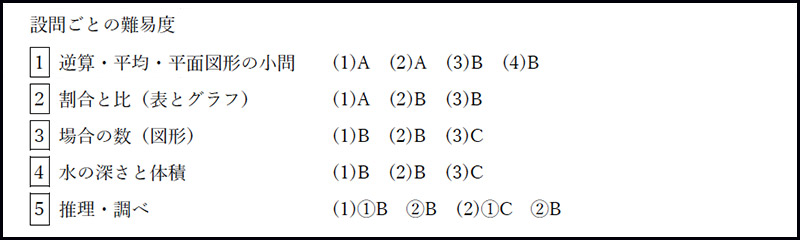

算数

制限時間60分・配点100点・大問5題・小問17題と、ほぼ例年通りの出題でした。以下に設問ごとの難易度をまとめました。Aは一般的な基本問題、Bは標準問題、Cは応用問題となっています。少し長めの問題文や資料を正確に読み解いていく、受験生泣かせの問題が毎年出されるのが早稲田実業の特徴ですが、今年も数題出題され苦戦した受験生が多かったようです。

まず〔1〕の4題の中で図形の問題はやや難しい問題が出題されますが、時間をかけずに全問正解が必至です。平面図形の角度や面積を求める一行問題は、与えられた図を見た瞬間に、補助線や工夫して解くプロセスが浮かんでくるようになるようになるまで、徹底した問題演習でセンスを磨いて必要があります。次に〔2〕の図示問題は、数字が大きい順に左から並べ、「その他」は右端に書くという帯グラフのルールを知っているとボーナス問題。問題自体、問題文に沿って順次整理していけば正解できる問題でした。〔3〕は早稲田実業らしい問題です。前述したように問題文の意味を正確に読み取り、必要に応じて計算をしたり、効率よく数え上げていく問題です。一見難しそうに見えますが、時間をかけて丁寧に考えると必ず正解に辿り着けます。これらの問題を攻略するには、まず、早稲田実業の過去問や他校の類題を使って、時間を気にせずにじっくり考えて、プロセスを大切に途中式や図を書きながら正解を出す練習をする。そして、慣れてきたら、10分・15分など時間を設定しての挑戦です。それが自信につながり、次の段階へとレベルアップしていけます。

〔4〕は立体図形の体積の問題ですが、(1)を間違うと大問すべて失点してしまう問題なので、(1)は基本的な問題ですが、とても重要です。(2)、(3)の問題で実際の数字を使って逆算していく受験生が多かったようですが、割合と相似の知識をフル活用すると、時間を短縮してスマートに解くことができます。比は使いこなせるようにしておきましょう。

早稲田実業攻略のカギは問題文の正確な把握と試験時間のコントロールですが、直前の追い込みで何とかできるものではありません。基礎力が完成したならば、早い段階で早稲田実業に特化した問題処理能力養成のための訓練をしていくと効果的です。

社会

大問数3題・小問数40題と例年通りです。以下に設問ごとの難易度をまとめました。Aは一般的な基本問題、Bは標準問題、Cは応用問題をそれぞれ示します。早稲田実業合格のためには、AとBの問題は確実に正解しておかなければなりません。

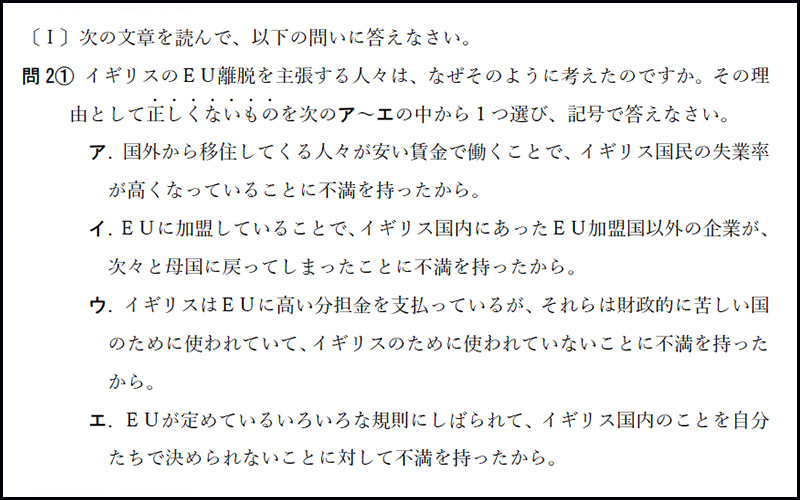

〔Ⅰ〕は2016年の世界情勢と日本に関する時事問題が出題されました。世界情勢では、EU(ヨーロッパ連合)の問題とサミットに関する問題が出題されており、国際分野をしっかりと対策していれば、解けない問題はありません。その中でもイギリスがEUを離脱した理由の問題は、ニュースや新聞を普段から見ていた受験生にとっては、有利だったと思われます。

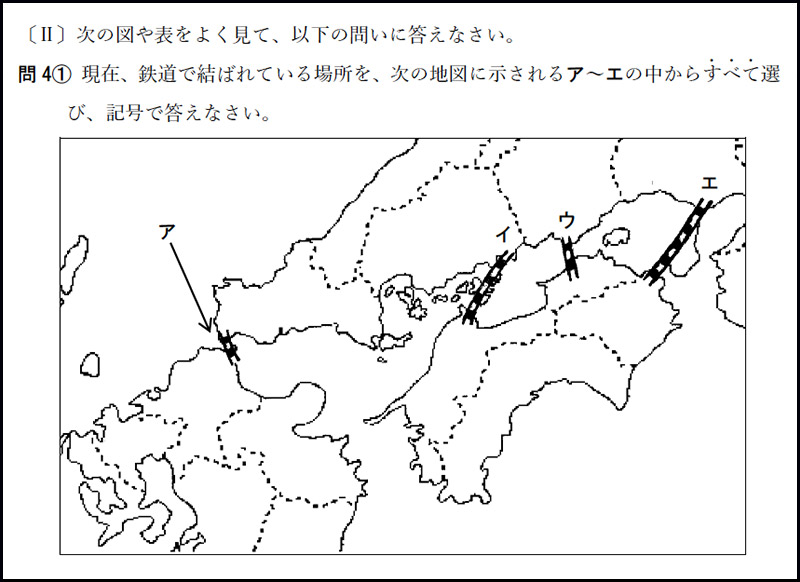

〔Ⅱ〕は地図や統計資料などを用いた地理の問題が出題されました。特に北海道地方に関する問題は、交通・産業・国土など幅広い分野から満遍なく出題されています。まさに、自分が知っていたあるいは学習した知識がどれだけ理解出来ていたかが試される問題であったと思われます。しかし、問4①の「日本の交通機関に関する問題」は、前述した知識にプラスして実際に現地で電車に乗ったことがないと解らないような問題が出題されました。

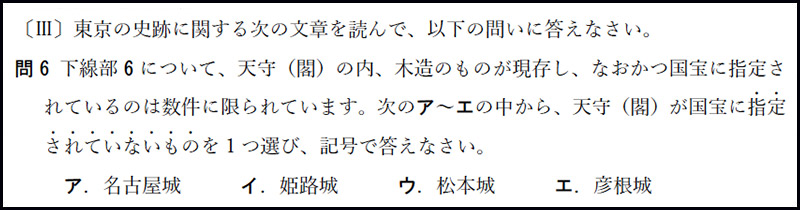

〔Ⅲ〕は東京の史跡に関する問題が出題されました。問題は全て歴史分野の内容でした。難易度も基本問題・標準問題レベルですので、高得点が取れたと思われます。中でも、問6「国宝の城に関する問題」・問8「高村光雲の作品に関する問題」・問13「鎌倉新仏教の宗派・開祖・中心寺院に関する問題」は、机上の勉強にプラスして専門的な知識を要する内容でした。

以上のことから、早稲田実業の合格へのカギは、どの分野においても満遍なく対策をすることです。また、早稲田実業の入試問題は、設問までの文章が長いため、国語と同様に読解力も身につけておかなければなりません。加えて、設問を細部まで読み解く力(例えば、正しくないものを答えるのか、正しいものをすべて答えるのかなど)も見極めながら正確に処理する判断力を養う訓練を普段の学習から取り組むことをお勧めします。

理科

今年度は大問数4、小問数20、解答箇所32で、昨年とほとんど変わりませんでした。解答形式は記号選択が大半で、他に記号を記入するものや短い記述問題が出題されていました。出題レベルはそれほど高くありませんでしたが、幅広い科学への興味や知識が必要な問題もあり、その点では理科を苦手にしている受験生の皆さんには取り組みづらい問題だったと言えるかもしれません。以下に設問ごとの難易度をまとめました。Aは一般的な基本問題、Bは標準問題、Cは応用問題をそれぞれ示します。

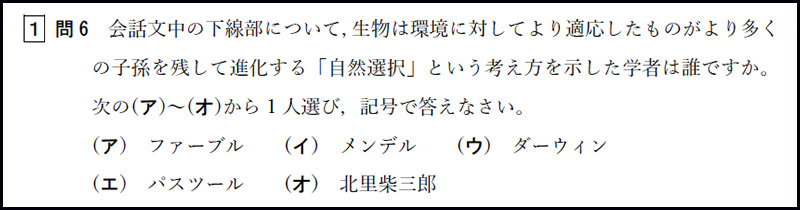

大問〔1〕は早実で時折みられる長文を読んで答える問題で、今年度は会話文でした。内容は生物模倣に関してでした。問1は科学についてのニュースに興味を持ってみていないと難しかったはずです。また、問6はダーウィンの進化論の内容にまで興味を持っている必要がありました。

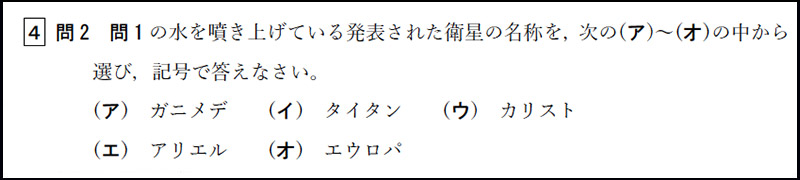

大問〔2〕は光の屈折と反射に関する問題でした。主虹と副虹が見られることは東京でも年に2~3回はあります。そのとき、注意深く見ることができていた受験生には取り組みやすい問題だったはずです。大問〔3〕は溶解度の問題でした。この問題は、いろいろなテキストに書かれている一般的な内容でしたが、若干難易度の高い設問も含まれていましたので、ていねいに勉強していることが必要でした。大問〔4〕は天体に関する出題です。問2はNASAの発表に関する時事問題でした。

これまで見てきた通り、早実の合格を勝ち取るためには、1.基本的な事項を確実にすること。あやふやな単元を残してしまうと大きな失点につながりかねません。2.演習量を多くし、早く確実に解く練習をすること。問題内容から考えると30分の試験時間は短くはないのですが、それでも1問を約1分で処理するのは、簡単なことではありません。3.科学に興味を持つこと。身近な自然現象や科学のニュースに関心を持ってみるようにしましょう。