早稲田大学高等学院中学部 2018年度入試分析

早稲田大学高等学院中学部 2018年度入試分析

早稲田大学高等学院中学部(統一合判偏差値:69)

2018年度入試情報

| 試験 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願者 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 筆記試験〔国・算・社・理〕 面接試験(受験生) |

2/1 | 男子 | 120名 | 478名 | 3.98倍 | 442名 | 138名 | 3.20倍 |

過去5年間の実質倍率

| 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 男子 | 3.20倍 | 2.71倍 | 2.59倍 | 2.61倍 | 2.84倍 |

2018年度入試の倍率は、昨年予想した通り、上昇しました。2019年度入試は、昨今の附属校人気も高まって、更に上昇すると思われます。早大学院は、早稲田で唯一の附属中学校です。特に文系最難関と言われる政治経済学部や法学部、理系の人気学部である基幹・創造・先進の理工学部に毎年多くの生徒を送り込んでいます。このように、早稲田大学の中でも人気の高い学部へ多くの推薦枠があるのがこの学校の特徴です。つまり、早大学院に合格することは、早稲田大学のこれらの学部に合格することとほぼ等しいと言えます。そのため、他大学に受験する必要はなく、早稲田大学に進学する生徒のみが集まる学校です。そのため、人気や入試の難易度も高くなっています。また、国語・算数が各100点・社会・理科が各80点と、他の早稲田系列の中学校に比べて社会・理科の配点が高いので、苦手が少なく4教科で万遍なく得点できる受験生が有利な学校と言えます。

各教科の特徴

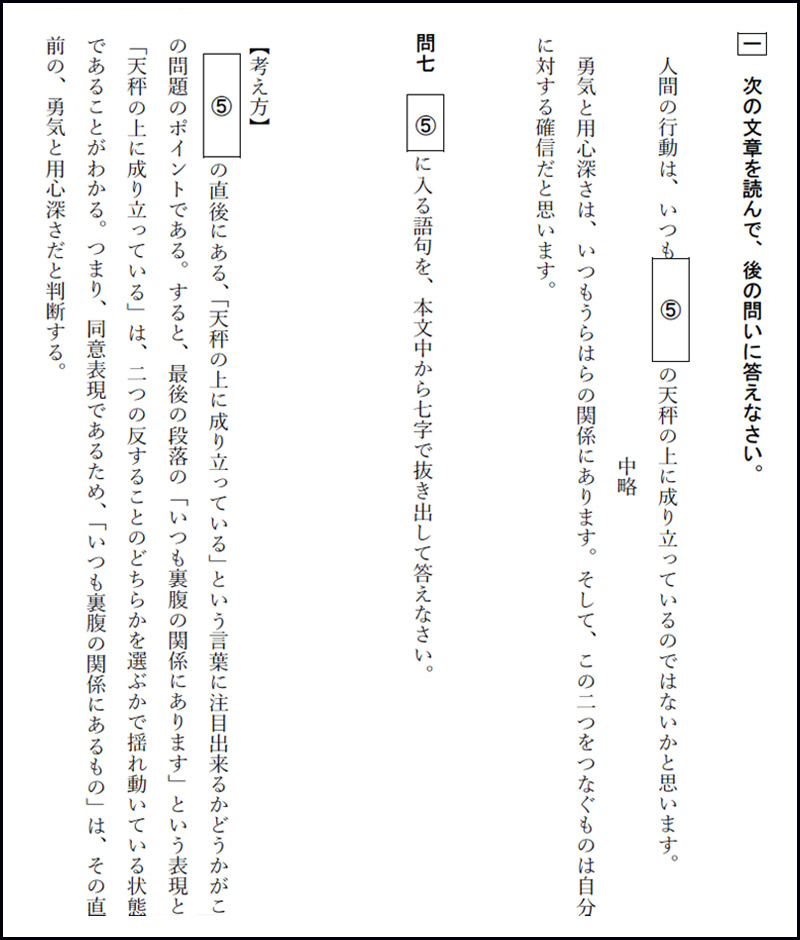

国語

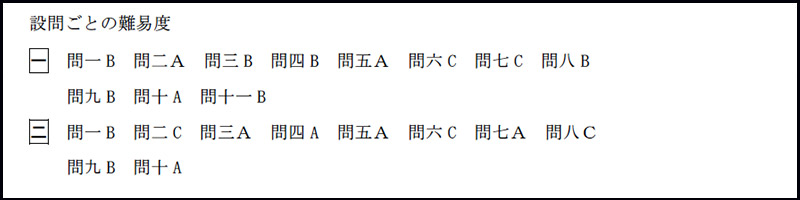

問数2題、小問数21題と、例年通りの問題数でした。文章は短い論説文と長文の小説と、こちらも例年通りです。また、問題の形式も書き抜きと記号選択が中心となっており、記述は1題のみの出題となっていました。

問題のレベルも、基礎的なものから難易度の高いものまで、まんべんなく出題されています。合格のカギとなるのは、基礎問題を確実に得点し、プラスαでやや難易度の高い問題を解くことです。変更点としては、語句の意味を問う問題が出題されたことが挙げられます。「くったく」「慰み」といった、小学生が日常ではほぼ使わない言葉の意味を問う問題ですから、日ごろから語彙を増やすことが欠かせません

算数

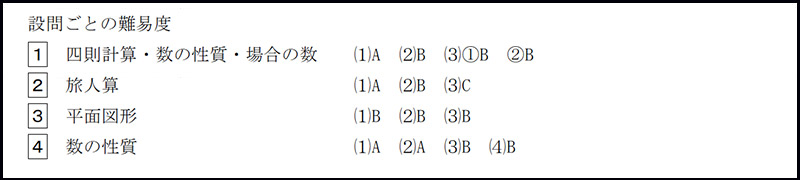

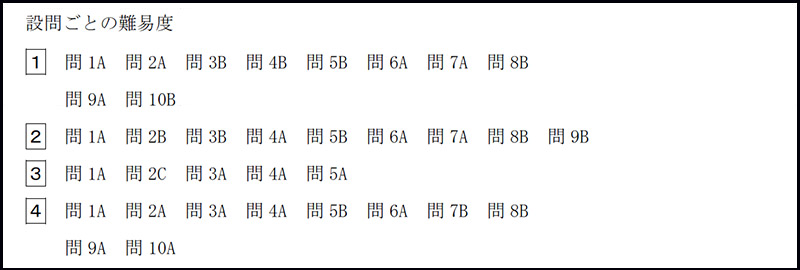

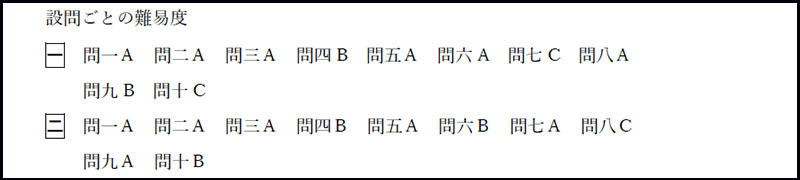

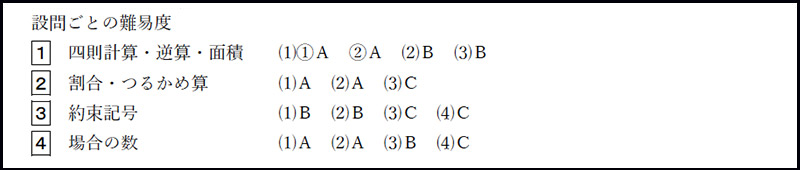

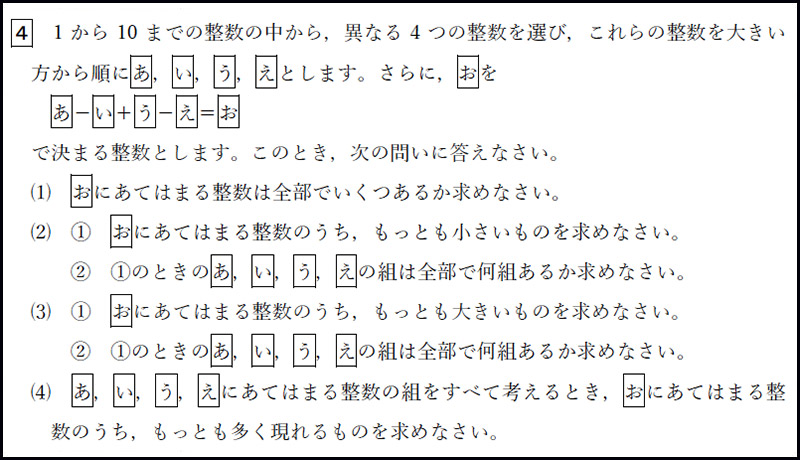

制限時間50分・配点100点・大問4題・小問14題と、ほぼ例年通りの出題でした。以下に設問ごとの難易度をまとめました。Aは一般的な基本問題、Bは標準問題、Cは応用問題となっています。問題数は少ないですが、基本から発展まで幅広く出題されるのが早稲田大学高等学院の特徴です。問題を見極めるハイレベルの思考力とタイムコントロールが合格への必須条件となります。

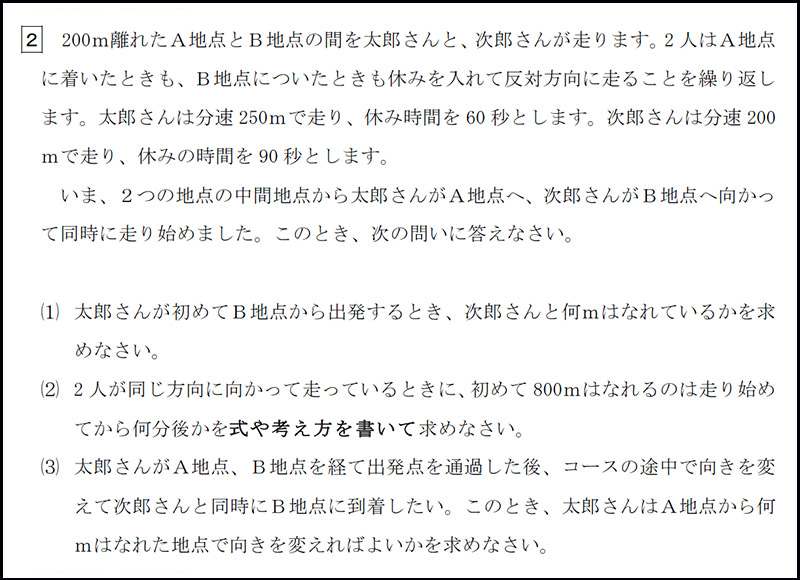

今年の【1】の問題は、数の性質の基礎知識を利用して時間をかけずに整理する問題です。最初で戸惑うとタイムコントロールができなくなるので、標準レベルまでの数の性質の問題演習は必須です。徹底した問題演習でセンスを磨くと同時に、整数に関する様々な知識を身につけると効果的です。毎年のことになりますが、【1】は全問正解が必須条件となります。次に【2】の旅人算は(1)はサービス問題。(2)は少し時間がかかるかもしれませんが、基礎知識が定着していると正解できます。 (3)の問題はグラフを描いて整理すると、考えやすくなります。時間はかかりますが、場面場ごとの条件を整理し、思考を積み重ねていく問題です。本校ではどのように考えるかを記述するようになっているので、日頃より途中式や考え方を書く習慣を身につけておきましょう。【3】は平面図形の応用問題です。使う知識は相似や平面図形の基本的な知識ですが、与えられている数字が複雑なので、計算力とセンスが問われます。(1)の答えが出ると、(2)の答えが出るようになっています。(3)も思考を積み重ねていくと正解にたどり着きます。【4】は数の性質の問題です。(1)、(2)は実際に当てはめるサービス問題です。(1)、(2)を考えながら、(3)、(4)を解くヒントを見つけ、考えられると正解できる問題。数の性質の問題は出題頻度が上がっているので、【1】でも記述したが、様々な学校の問題演習を行い、センスを磨くことが重要です。今年は全体的に易しくなったとはいえ、ハイレベルな実戦力と試験時間のコントロールが早稲田大学高等学院攻略のカギです。全範囲の基礎力を早い段階で完成させ、応用問題に挑戦しましょう。早稲田系の学校は思考を積み上げる問題の出題が多いので、時間をかけて解き方を自分でじっくりと考える問題演習を行う勉強時間を確保しましょう。

問題文が長いのも、早大学院の特徴です。文章をながめているだけでは難問は難問のままです。特に速さの問題は、問題文から情景図やグラフを正確に書けるように練習しておきましょう。解く糸口がつかめ、正答率が上がります。

社会

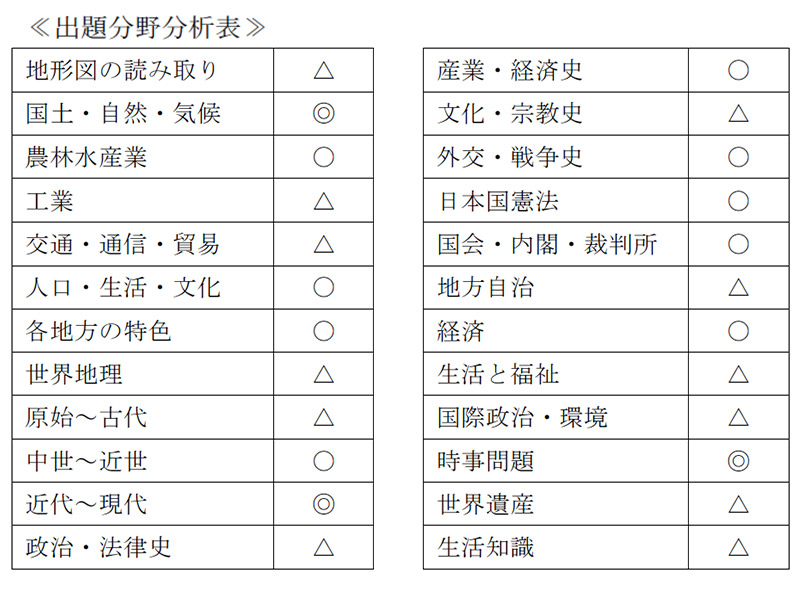

大問数6題・小問数40題と例年通りです。以下に設問ごとの難易度をまとめました。Aは一般的な基本問題、Bは標準問題、Cは応用問題をそれぞれ示します。早大学院合格のためには、AとBの問題は確実に正解しておかなければなりません。

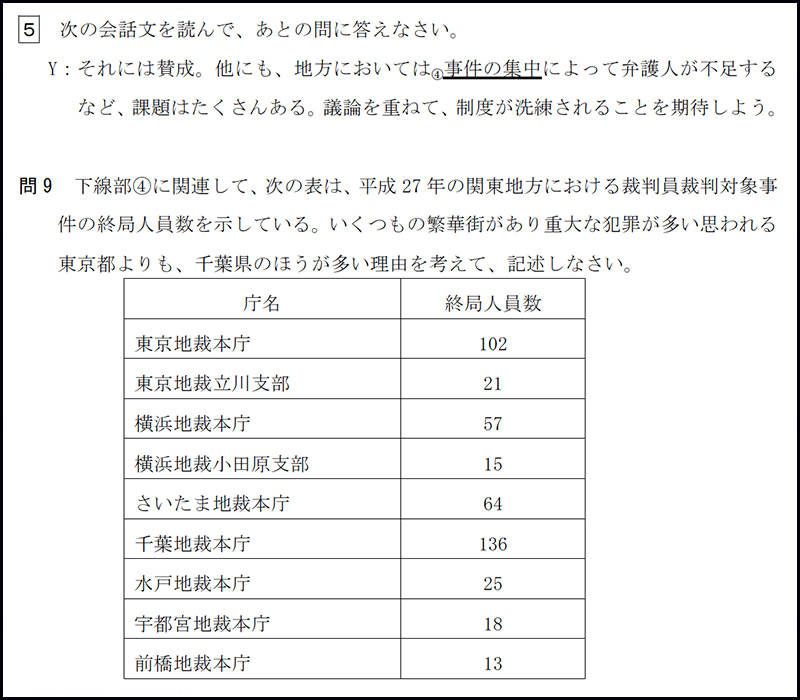

【1】は日本の人口と貿易に関する問題(表の読み取り問題)が出題されました。問題は、標準レベルの内容で出題されていますので、受験生の大半が解けたのではないかと思われます。【2】では日本の各地域特有の局地風を題材にした問題が出題されました。設問の中心は、地図から読み取れることを答えさせますので、地図に描かれている内容を読み解く力が必要です。【3】は各時代に活躍した天皇を題材にしたテーマ史が出題されました。全ての大問の中で一番問題数が多いため、時間配分を意識して解かなければなりません。また、問題の大半が基本レベルですので、確実に取らなければなりません。【4】は各時代の教育制度に関する長文問題が出題されました。傍線部の前後にヒントとなるワードが隠されていますので、見落とさなければ高得点が取れる問題です。【5】は裁判員裁判に関する会話文の問題が出題されました。問1~問4までは、標準レベルの内容で出題されていますので、受験生の大半が解けたのではないかと思われます。しかし、問5の記述問題は、本文や設問の内容を参考にして記述するだけではなく、「東京都と千葉県の政治的・社会的背景」を把握出来ていなければ解けない問題です。

【6】は、おじいちゃんの手紙を題材にした公民問題が出題されました。このような問題は、近年の早大学院の入試ではあまり見られない形式です。問題内容は基本から標準レベルですので、さほど難しくはありません。問題の中には、「団塊」を漢字で答えさせるものもありますが、焦らずに取り組みましょう。その他の問題を確実に取れば良いので、この1問に固執する必要はありません。

以上のことから、早大学院の合格へのカギは、どの分野においても満遍なく対策をすること。そして、ニュースや新聞等を見る習慣をつけ、常に日本や世界の情勢を把握しておくことです。また、早大学院は、他の早稲田附属校の中で記述問題の出題が多いです。そのためには、普段の学習から一つの社会用語(人名・地名・出来事など)から沢山のキーワードを導き出す訓練(点と点から一つの線にする訓練)をしておきましょう。

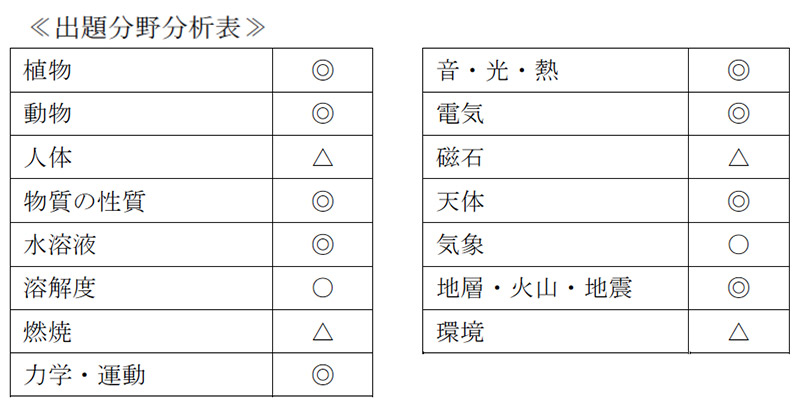

理科

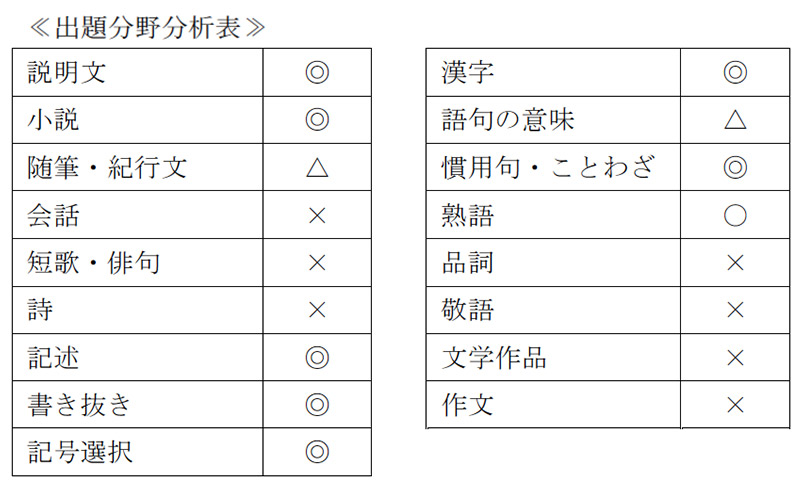

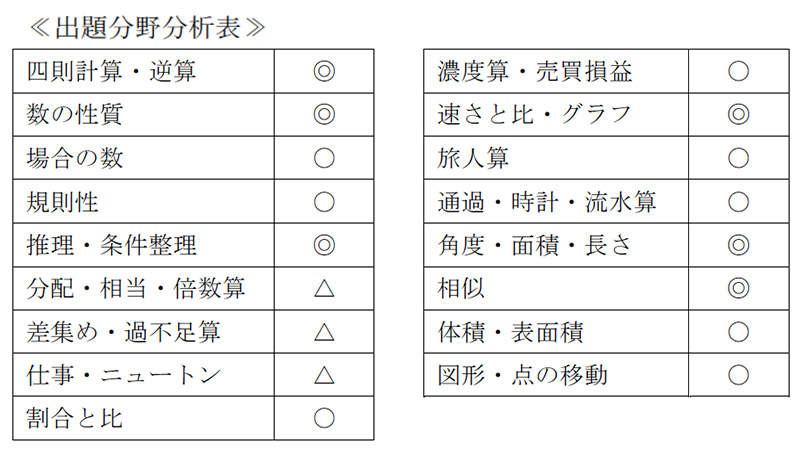

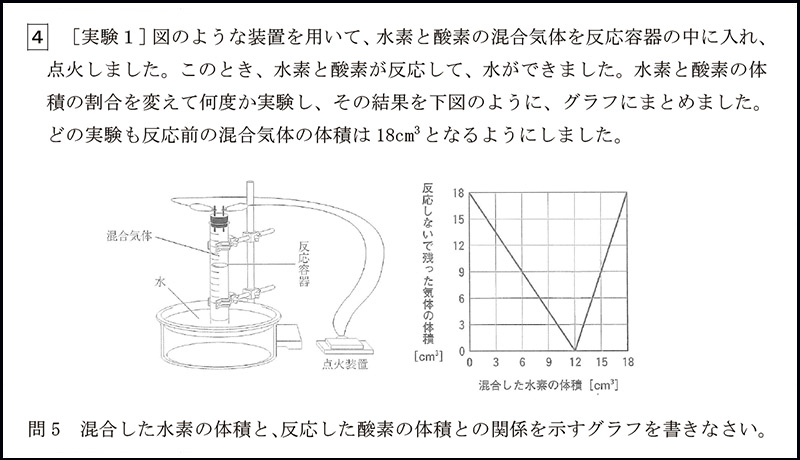

大問が4題、小問が34問と問題数は例年とほぼ同じでした。1つの大問に複数の題材が取り上げられていることも例年と変わりありません。この学校の理科の問題の特徴は、問題のレベルは高くなく、また理科の配点も高いことから1つのミスが致命傷になってしまう可能性があること。小数の扱いに注意が必要な問題や記号選択の問題でも選択肢に迷うものもあるなど、慎重に対応する必要があること。また、計算問題が全体の約25%を占め、図示して解答する問題が複数見られることから、40分の試験時間は決して余裕があるとは言えないことなどがあげられます。以下に設問ごとの難易度をまとめました。Aは一般的な基本問題、Bは標準問題、Cは応用問題をそれぞれ示します。

一度は目にしたことのある標準的な問題が大半でした。

この問題では、示されたグラフから水素の量と酸素の量の関係を読み取り、新しいグラフに反映していく必要があります。この種の問題への対応力を十分に養って置くことが重要です。

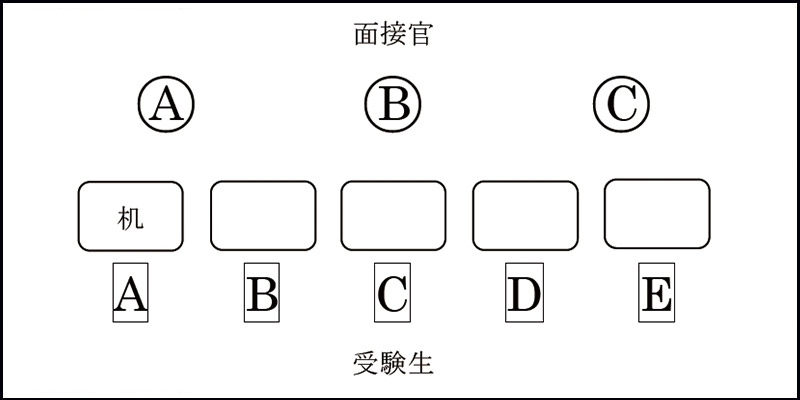

面接試験

・面接は受験生のみ実施

・グループ面接(1組が5名)

・面接官は3名

※詳細は、下の図をご参照下さい。

質問内容

- 志望理由

- あなたの小学校のスローガンを教えてください。

(質問の前に、机の上に置かれている紙に書かせる。) - なぜ、そのスローガンにしたのか理由を教えてください。

- あなたのアピールポイントを教えてください。

- あなたが家でしている手伝いを教えてください。

早稲田大学高等学院中学部 2017年度入試分析

早稲田大学高等学院中学部(統一合判偏差値:69)

2017年度入試情報

| 試験 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願者 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 筆記試験〔国・算・社・理〕 面接試験(受験生) |

2/1 | 男子 | 120名 | 407名 | 3.39倍 | 377名 | 139名 | 2.71倍 |

過去4年間の実質倍率

| 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | |

|---|---|---|---|---|

| 男子 | 2.71倍 | 2.59倍 | 2.74倍 | 2.88倍 |

2017年度入試では、倍率は2016年度よりも高く、2018年度入試も、例年同様に実質倍率は高止まりの傾向であると思われます。早大学院は、早稲田で唯一の附属中学校です。特に文系最難関と言われる政治経済学部や法学部、理系の人気学部である基幹・創造・先進の理工学部に毎年多くの生徒を送り込んでいます。このように、早稲田大学の中でも人気の高い学部へ多くの推薦枠があるのがこの学校の特徴です。つまり、早大学院に合格することは、早稲田大学のこれらの学部に合格することとほぼ等しいと言えます。そのため、他大学に受験する必要はなく、早稲田大学に進学する生徒のみが集まる学校です。そのため、人気や入試の難易度も高くなっています。また、国語・算数が各100点・社会・理科が各80点と、他の早稲田系列の中学校に比べて社会・理科の配点が高いので、苦手が少なく4教科で万遍なく得点できる受験生が有利な学校と言えます。

各教科の特徴

国語

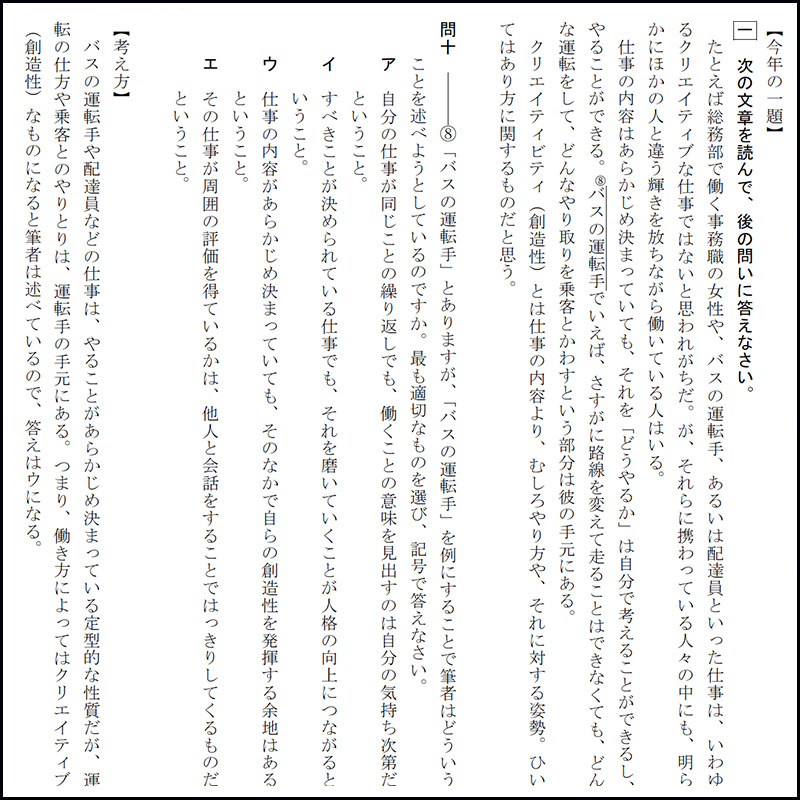

大問題数2題、小問数20題と、例年通りの出題数でした。大問1が2000字程度の説明文で、大問2が5000字程度の小説です。例年は、長記述が2~3題程出題されていましたが、今年度は記述問題の出題は1題のみでした。つまり、記号選択問題とぬき出しの問題が中心です。

例年に比べて今年度の問題は、基本的な内容を問う問題が多くありました。そのため、平均点は例年よりも高かったと思われます。ケアレスミスや、漢字を始めとした知識問題、接続詞の空欄補充問題などの問題での失点が許されない試験だったと言えます。難それに加え、易度A及びBの問題を間違えないことがポイントです。

算数

制限時間50分・配点100点・大問4題・小問15題と、ほぼ例年通りの出題でした。以下に設問ごとの難易度をまとめました。Aは一般的な基本問題、Bは標準問題、Cは応用問題となっています。問題数は少ないですが、基本から発展まで幅広く出題されるのが早稲田大学高等学院の特徴で、ハイレベルの思考力とタイムコントロールが合格への必須条件となります。

まず〔1〕の計算2題、図形問題の2題はやや難しい問題が出題されますが、時間をかけずに全問正解が必至です。特に平面図形の角度や面積を求める問題は、問題の図を見て解くプロセスが浮かんでくるようになるようになるまで、徹底した問題演習でセンスを磨いておくとよいでしょう。次に〔2〕の割合の(1)(2)は、サービス問題。問題文を読み間違わない限り正解できます。(3)の問題は、問題文からつるかめ算だと気付くかどうかです。気付くと解き方のイメージができ、時間はかかりますが正解できた問題です。本校ではどのように考えるかを記述するようになっているので、日頃より途中式や考え方を書く習慣を身につけておきましょう。〔3〕は、問題文の意味を正確に読み取り、効率よく整理していく問題です。一見難しそうに見えますが、時間をかけて丁寧に考えると必ず正解に辿り着けます。まずは、時間を気にせずに丁寧に挑戦し必ず正解を出しましょう。数のセンスを問われる問題でもあるので、数の性質の問題を数多くあたるとよいでしょう。知識の整理にもなります。慣れたら時間を設定しての挑戦してください。〔4〕は、場合の数を「場合」ごとに分けて整理していくと正解できる問題でした。ただ問題全体がリンクしているので、(1)を間違うと、(2)から(4)まで正解できないという危険が伴う問題だったので、受験生の得点に差がついた問題だったようです。

早稲田大学高等学院攻略のカギは、ハイレベルな実戦力と試験時間のコントロールです。全範囲の基礎力を早い段階で完成させ、応用問題に挑戦しましょう。その際に本校の過去問だけではなく様々な学校の過去問題に挑戦すると、ハイレベルな実戦力や応用力が身についてとても効果的です。また時間をかけて解き方を自分でじっくりと考える丁寧な学習方法が有効です。

社会

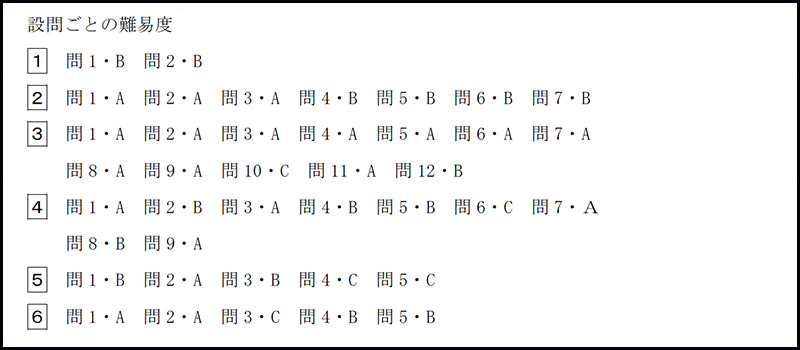

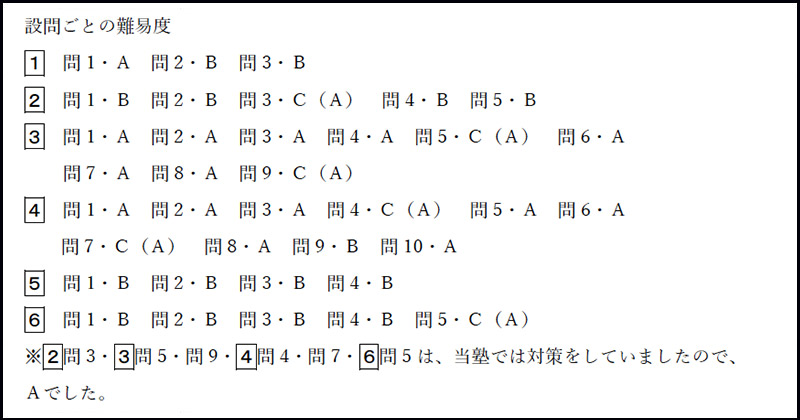

大問数6題・小問数40題と例年通りです。以下に設問ごとの難易度をまとめました。Aは一般的な基本問題、Bは標準問題、Cは応用問題をそれぞれ示します。早大学院合格のためには、AとBの問題は確実に正解しておかなければなりません。

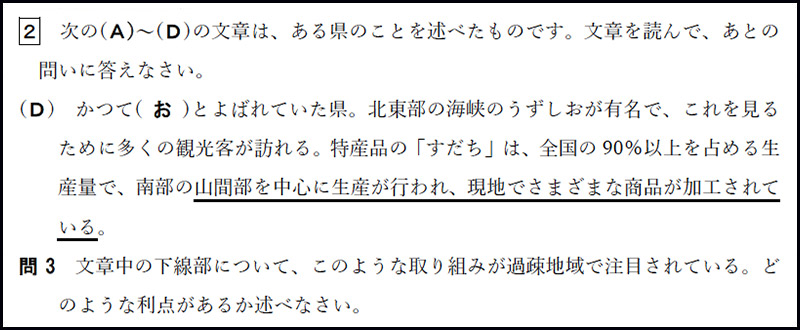

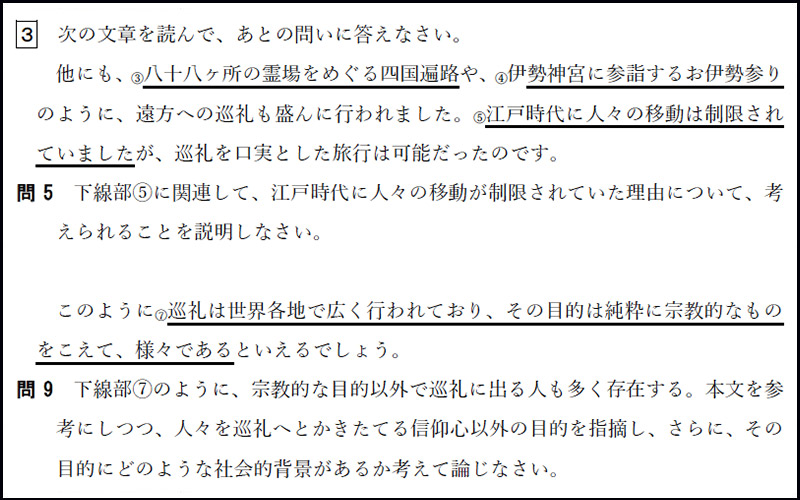

例年、〔1〕は国土・自然・気候に関する問題が出題されますが、今年度は、初めて地形図の読み取りを中心とした問題が出題されました。問題は、基本から標準レベルの内容で出題されていますので、受験生の大半が解けたのではないかと思われます。〔2〕では各地方の特色をまとめた問題が出題されました。問3以外の問題は、説明文の前後にヒントとなるワードが隠されていますので、さほど難しい問題ではありません。しかし、問3の記述問題は、「地方の農山村で過疎化が進んでいる最大の要因は何か?」が理解出来ていなければ、解けない問題です。

〔3〕は巡礼を題材とした歴史の長文読解問題です。難易度は基本レベルですが、世界地理の問題も出題されていますので、幅広い知識が必要です。また、問5・問9の記述問題は、本文の内容を参考にして記述するだけではなく、「江戸時代の社会的背景」「現代の社会的背景」をそれぞれ把握出来ていなければ解けない問題です。

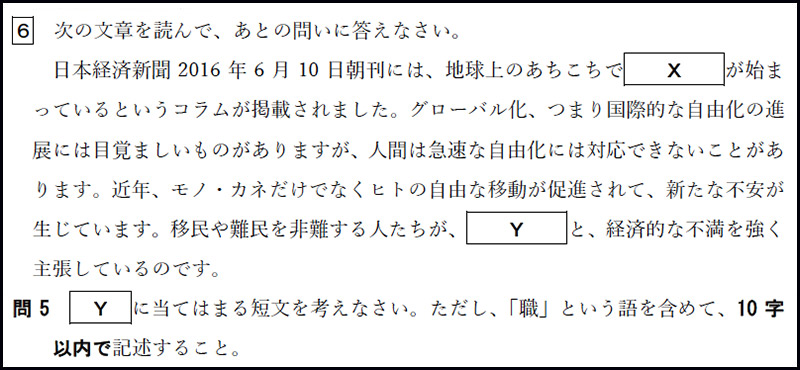

〔4〕は各時代の歴史的事柄についての問題です。会話文形式の長文問題ですが、傍線部の前後にヒントとなるワードが隠されていますので、見落とさなければ高得点が取れる問題です。〔5〕は参議院選挙についての問題が出題されました。と同様、傍線部の前後にヒントとなるワードが隠されていますので、さほど難しい問題ではありません。〔4〕と同様、傍線部の前後にヒントとなるワードが隠されています。また、難易度も基本から標準レベルですので、さほど難しい問題ではありません。〔6〕は現代の世界の様子についての問題が出題されました。問題の大半が時事問題ですので、時事問題の対策をしていた受験生にとっては、高得点が取れたのではないかと思われます。しかし、問10の問題ように、字数制限の短文記述が、ここ最近の早大学院入試で出題されていますので、しっかりと対策をする必要があります。今年度は、10字以内と「職」という語を使用する短文記述でした。

以上のことから、早大学院の合格へのカギは、どの分野においても満遍なく対策をすること。そして、ニュースや新聞等を見る習慣をつけ、常に日本と世界の情勢を把握しておくことです。また、早大学院は、他の早稲田附属校の中で記述問題の出題が多いです。そのためには、普段の学習から一つの社会用語(人名・地名・出来事など)から沢山のキーワードを導き出す訓練(点と点から一つの線にする訓練)をしておきましょう。

理科

大問が4題、小問が39問と問題数は例年とほぼ同じでした。1つの大問に複数の題材が取り上げられていることも例年と変わりありません。この学校の理科の問題の特徴は、問題のレベルは高くなく、また理科の配点も高いことから1つのミスが致命傷になってしまう可能性があること。問題のレベルは高くないが、小数の扱いに注意が必要な問題や記号選択の問題でも選択肢に迷うものもあるなど、慎重に対応する必要があること。また、計算問題が全体の約25%を占め、図示して解答する問題が複数見られることから、40分の試験時間は決して余裕があるとは言えないことなどがあげられます。以下に設問ごとの難易度をまとめました。Aは一般的な基本問題、Bは標準問題、Cは応用問題をそれぞれ示します。

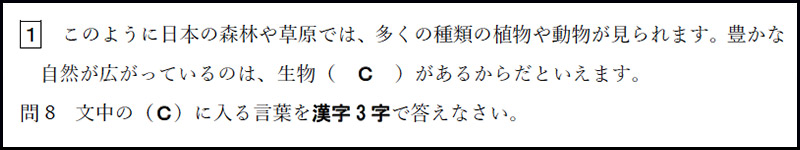

大問〔1〕は植物の問題。花のつくりを中心に基本的な知識を問うものばかりでした。

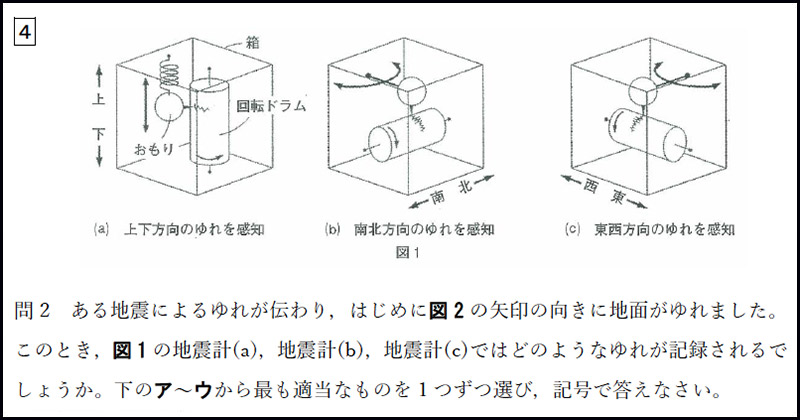

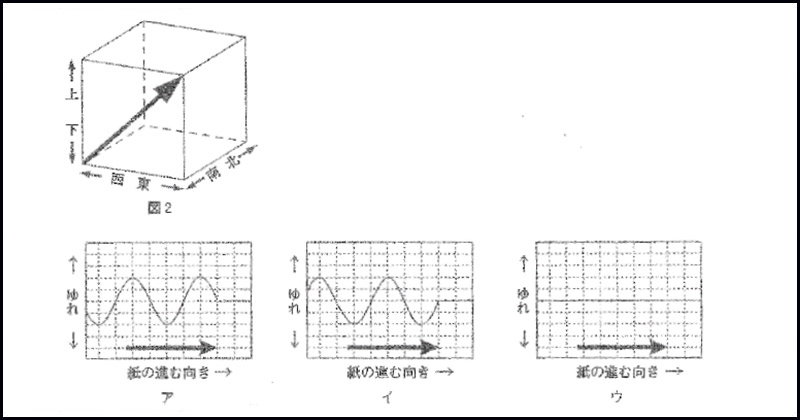

生物多様性という言葉は、生物の流行語のようになっていますので、知っておかなければなりません。大問〔2〕は、ふり子の周期の計算問題と音の知識問題でした。ふり子の出題は「ふり子の長さを4、9、…倍にすると、周期は2、3、…倍になる」という知識があれば、対応は容易だったはずです。大問〔3〕は、中和の計算と固体の分類の問題。問4と問5の計算問題で戸惑った受験生もいたはずです。合格を確実なものにするためには、ぜひとも得点しておきたい問題です。大問〔4〕は地震の問題と天体に関する問題でした。

この問題の判断は冷静に考えれば難しくはないのですが、記録の向きや波の方向など考える要素が多いため混乱しやすい問題だったかもしれません。

早大学院中学部の理科の問題に対応するためには、

- 広い範囲から出題されていることから、苦手な単元を作らないこと。

- 数多い計算問題に対応するため、一般的なテキストの計算問題は確実にできるようにすること。

- 1問を約1分で処理しなければならないことから、スピードを養うこと。

などが、必要です。