慶應義塾普通部 2018年度入試分析

慶應義塾普通部 2018年度入試分析

慶應義塾普通部(統一合判偏差値:73)

2018年度入試情報

| 試験 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願者 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 筆記試験〔国・算・社・理〕 体育実技・面接試験(受験生) |

2/1 | 男子 | 180名 | 615名 | 3.42倍 | 591名 | 190名 | 3.11倍 |

過去5年間の実質倍率

| 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 男子 | 3.11倍 | 2.87倍 | 3.04倍 | 2.68倍 | 3.09倍 |

2018年度入試の倍率は、昨年予想した通り、上昇しました。2019年度入試は、昨今の附属校人気も高まって、更に上昇すると思われます。慶應普通部の入試問題は、4教科全て100点満点ですので、苦手教科が1教科でもあると致命傷になると思われます。また、入試の難易度は、各教科、基本から応用レベルまで幅広く出題されています。ですから、基本的な内容も疎かにせず、広い範囲に対応できる実力を身につける必要があります。また、慶應普通部特有の出題(特に社会の日常生活に関する問題)に注意が必要です。まずは、子どもが日常生活の中で様々な事物に好奇心を持つこと。そして、それに大人も関心を示し、一緒に考える習慣持つことが必要です。

各教科の特徴

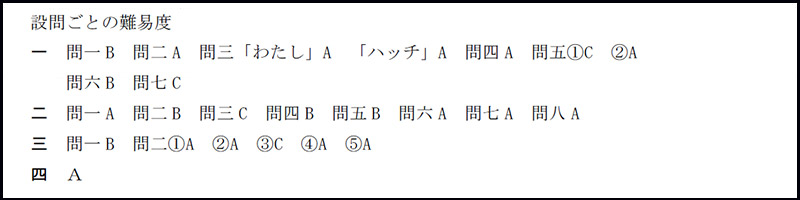

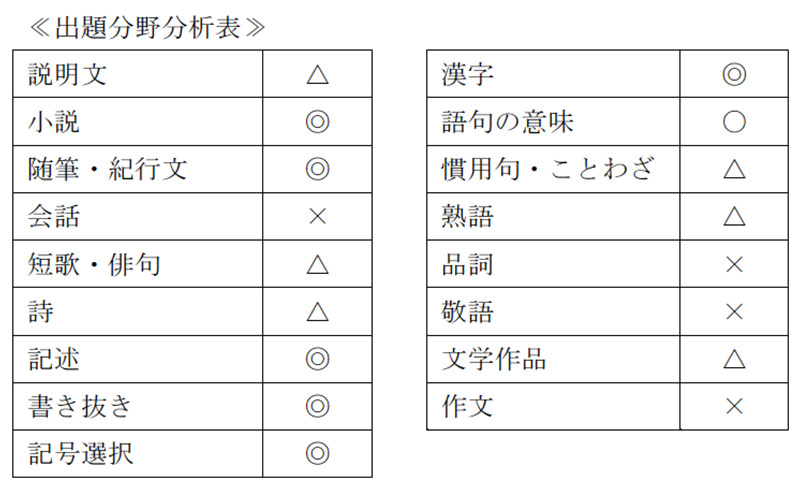

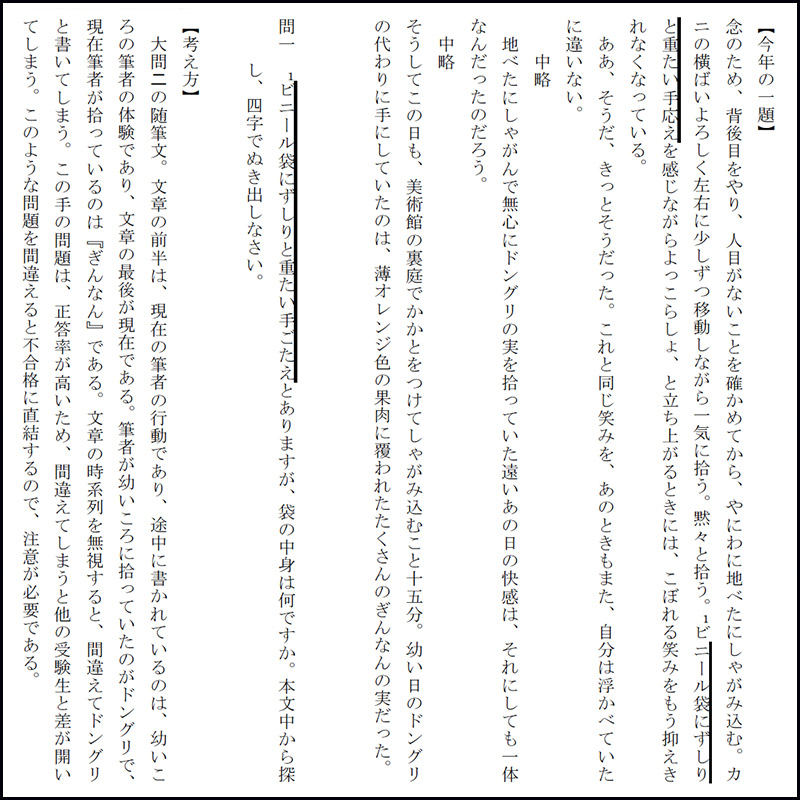

国語

大問数4題・小問数18題と、例年通りの問題数が出題されました。問題の形式も、記号選択問題、書き抜きの問題、記述問題と、例年通りの出題です。

設問の難易度は、易しい問題から高難度のものまで幅広く出題されています。特に、選択肢問題は難易度が高く作られています。根拠を拾ってから、選択肢の一言一句に着目して解かなければならないものが目立ちます。そのため、基礎問題を間違うことなく解き、さらに難易度の高い問題をどの程度得点できるかが合否を分ける試験です。

算数

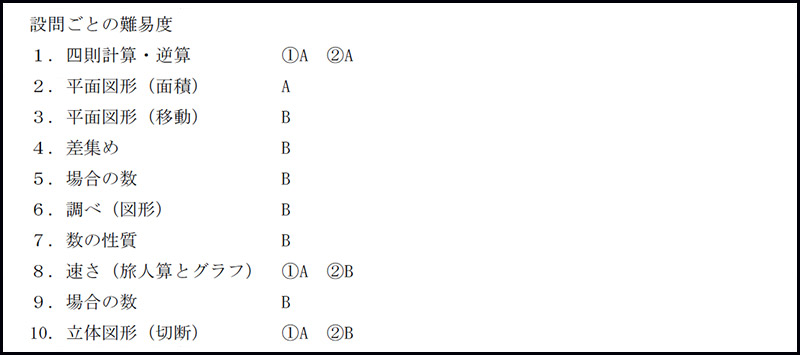

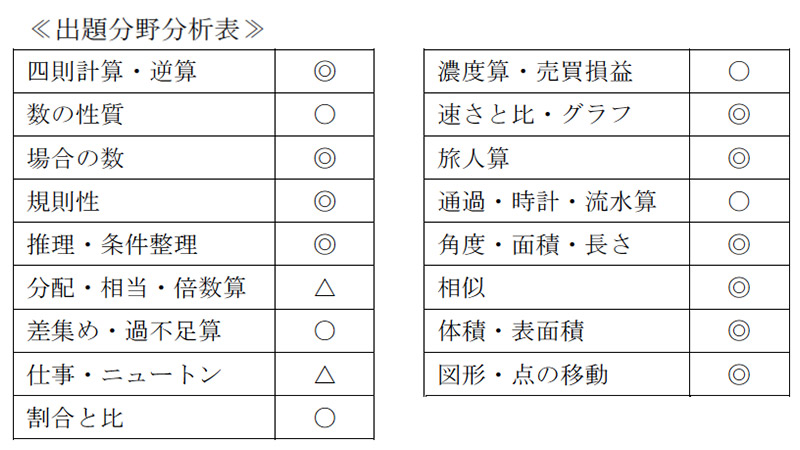

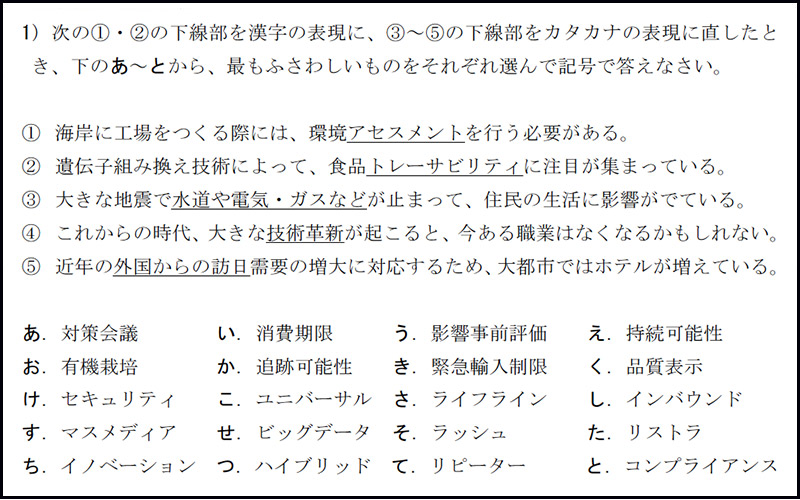

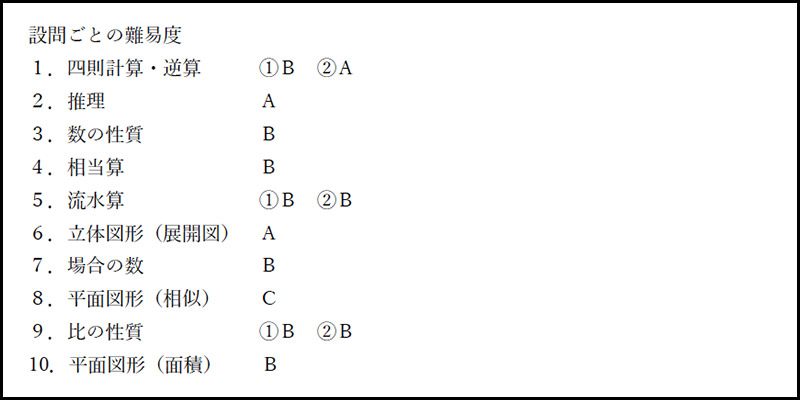

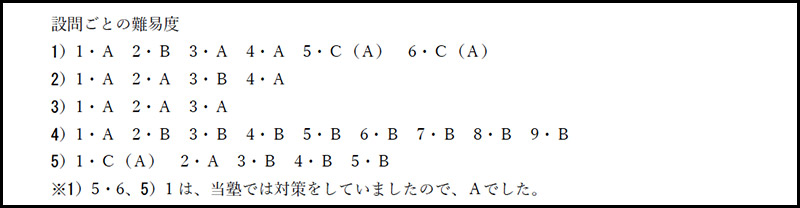

制限時間40分・配点100点・大問10題・小問13題と、ほぼ例年通りの出題でした。以下に設問ごとの難易度をまとめました。Aは一般的な基本問題、Bは標準問題、Cは応用問題となっています。慶應義塾普通部は40分という制限時間内に基本的な易しい問題と、解くのに時間がかかる複雑な問題が混在しており、タイムコントロールが合格するための絶対条件です。

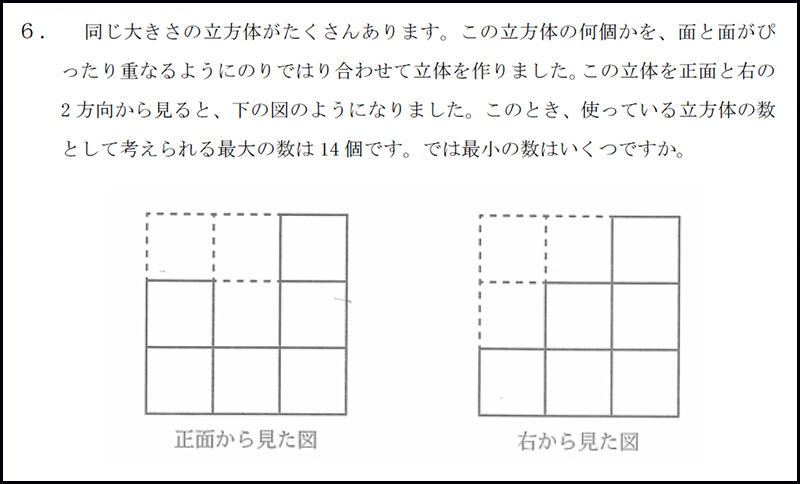

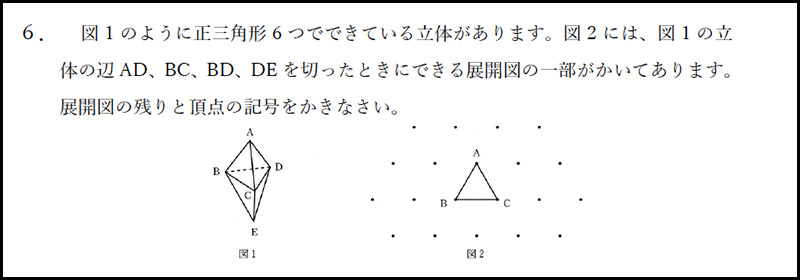

まず、1.の2題の計算問題は計算力と数の工夫・センスを試される問題です。時間をかけずに正解しましょう。今年は2.3.に平面図形の問題が出題されました。2.は与えられた図と問題文の条件からすぐに正解までの道筋を立てることができる、いわゆるボーナス問題です。3.は図形の移動に関する問題。図形が移動する際の基本のイメージを正確に持ち、解き方をマスターしていると、正解にたどり着くことができる問題です。普通部では図形の移動問題がよく出題されるので、色々なパターンを練習して、与えられた条件から正確にイメージを持てるように練習しておくと有利です。4.から7.は解き方をしっかり練習しておくと解ける問題ですが、時間をかけすぎないように注意が必要です。8.は旅人算の問題。(1)を速攻で終わらせて、(2)は場面ごとに正確に整理する能力が必要です。グラフの読み取りは速さ以外の単元でも頻繁に出されているので準備しておくとよいでしょう。9.は場合の数、10.は立体図形の切断が出題されていました。両問とも基礎知識を上手に使って解く標準レベルの問題です。場合の数や数の性質の問題は、数に対するセンスと基礎知識の定着が即得点につながります。時間をかけると正解できる問題がほとんどですが、それでは40分という時間の壁は破れません。問題文を正確に読み取り、条件を整理し、スピーディーに解く練習を、目標時間を自分の実力より少し短く設定し、繰り返し練習して処理能力をつけましょう。

投影図や展開図を使った問題はよく出題されます。問題文から、正しくイメージが持てるような問題演習を行い、準備しておくと、混乱しないで正解できます。

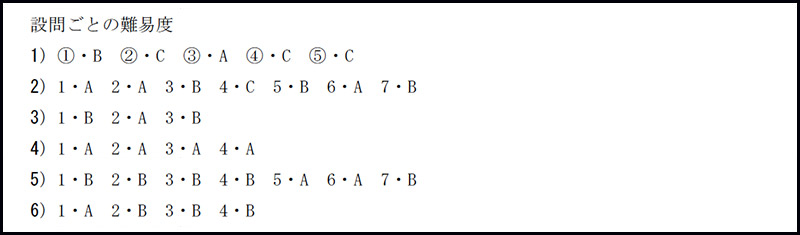

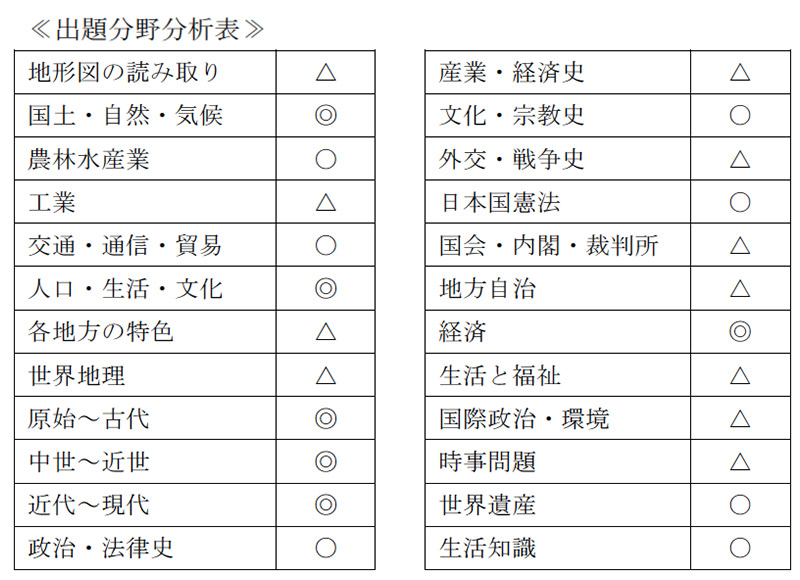

社会

2018年度入試は、大問数6題・小問数30題と例年通りの出題形式に戻しました。出題内容も地理分野が2題、歴史分野が1題、公民分野が1題、総合問題が1題とバランスよく出題されています。どの問題も丁寧に読み取らなくてはならない問題が出されており、問題量を考慮すると、制限時間30分内で処理するのは至難の業です。つまり、スピード力と状況判断力が必要である問題であると言えます。以下に設問ごとの難易度をまとめました。Aは一般的な基本問題、Bは標準問題、Cは応用問題をそれぞれ示します。慶應普通部合格のためには、AとBの問題は確実に正解しておかなければなりません。

1)は地理分野と公民分野の総合問題が出題されました。出題内容は、①・②はカタカナの表現を漢字の表現に、③~⑤は漢字の表現をカタカナの表現に直したとき、正しい答えを記号で選ばせる問題でした。ポイントは、1)からCの応用問題が出題されたということです。大抵の社会科入試では、出題される内容ではないので、殆どの受験生が躓いたと思われます。1)に1分以上考えてしまったら、その問題は飛ばしましょう。試験時間が25分という短い時間で全部の問題を解き、見直しまで終了しなければなりません。1)は、時間配分を自分で考えて解く上で良い問題であると思われます。

2)は宮城県宮古市を題材にした問題が出題されました。1~6までは、基本から標準レベルの問題ですので、確実に正解しておかなければなりません。また、7では、「津波に強い町」に向けた取り組みとして、2枚の地図を比べて読み取れることを記述させる問題が出題されましたが、本文中に書かれているワードと地図中の密集している住宅地がどこに建てられているのかを探して、記述をすれば良いので、さほど難しくはありません。3)は関東・中部・近畿の3地方に関する統計資料問題が出題されました。最新の統計資料を基にして問題を作成していますので、必ず目を通しておく必要があります。出題内容も2)と同様、基本から標準レベルの問題ですので、確実に正解しておかなければなりません。4)は江戸時代の幕末~昭和時代の戦後までの交通・通信を題材とした歴史問題が出題されました。5)は動物を題材とした歴史問題が出題されました。どちらも傍線部やカッコの前後にヒントとなるワードが隠されていますので、さほど難しい問題ではありません。6)は昨年実施された衆議院議員総選挙の問題が出題されました。国会・選挙に関する問題は、慶應附属校で最も出題される内容ですし、時事問題と絡めて出題されます。国会・選挙が苦手な場合は、早期に把握しておく必要があります。

以上のことから、慶應普通部の合格へのカギは、どの分野においても満遍なく対策をすること。そして、3)で出題されたように、最新の統計資料・グラフ(特に地理分野に関係するもの)なども目を通しておくことが必要です。また、慶應普通部は、他の慶應附属校の中で記述問題の出題が多いです。そのためには、普段の学習から一つの社会用語(人名・地名・出来事など)から沢山のキーワードを導き出す訓練(点と点から一つの線にする訓練)をしておきましょう。

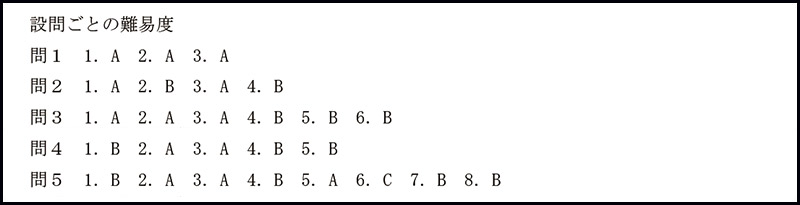

理科

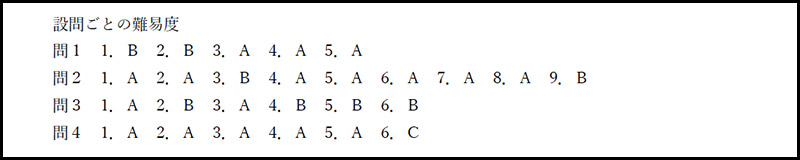

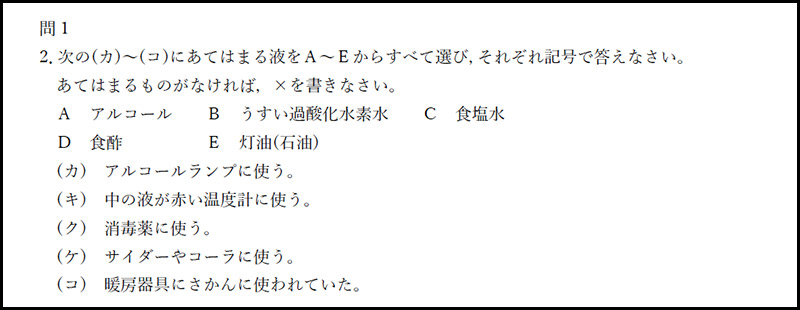

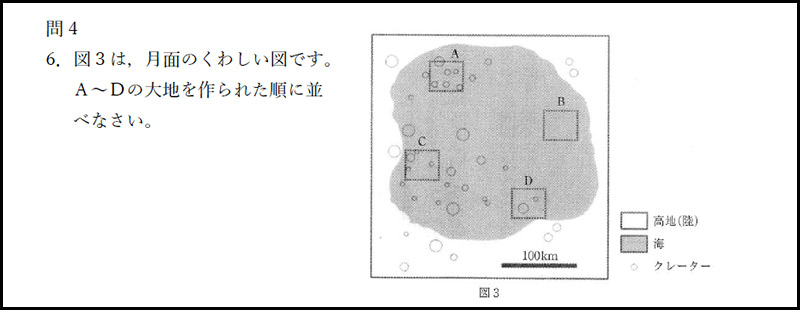

今年度、理科の出題形式が変更され、中でも問1・問2は、いろいろな分野からの独立小問となりました。小問数は26、設問数48ですから、今年も30分の試験時間に比してやや多いい出題となっています。内容としては、生物分野が多く、また、グラフの読み取りはより多くの問題練習を通して獲得される判断力が求められています。以下に設問ごとの難易度をまとめました。Aは一般的な基本問題、Bは標準問題、Cは応用問題をそれぞれ示します。

以上のように、難問はほとんどありませんが、「実際に使える生きた知識」、「身の回りの生物や現象への関心と理解」を求める当校の特殊な出題への十分な対策は必須となります。今年の特徴的な問題を見て行きましょう。

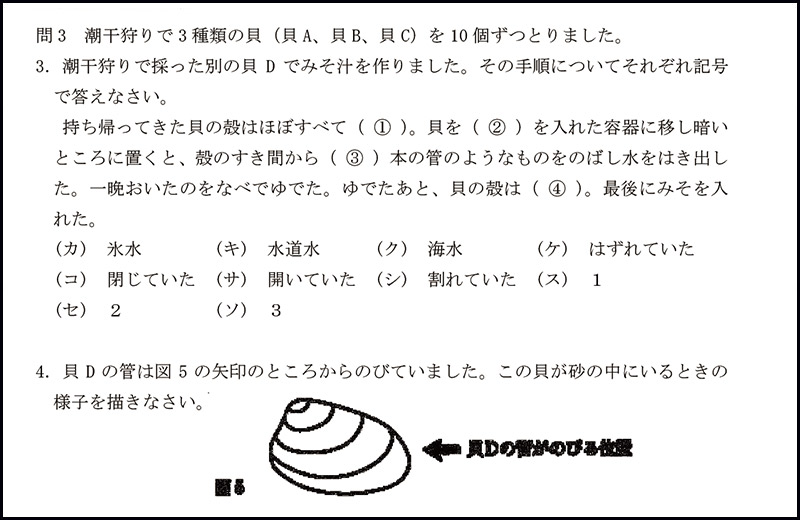

元気なアサリは流水で洗うと口を閉じます。口を開いた貝などの死んだ貝を取り除き、容器に並べ、貝の頭が少し出るくらいまで海水や塩水を注ぐ。暗いところに一晩置き、塩抜きをする。そのような下処理の後、あさりの味噌汁が作られて行く。このような経過や現象への興味を大切にしているか?日々の身の回りの様々な出来事などを理科的な視線で見渡せば、いろいろなものが見えて来ます。4.のようなイラストは、実物や写真などを目にしているかどうかが決め手となります。

記述は毎年必ず数題出題されます。回答欄には字数が示されていますから、このような形式で良く練習して置く必要があります。

体育実技

①縄跳び(前跳び)×10回

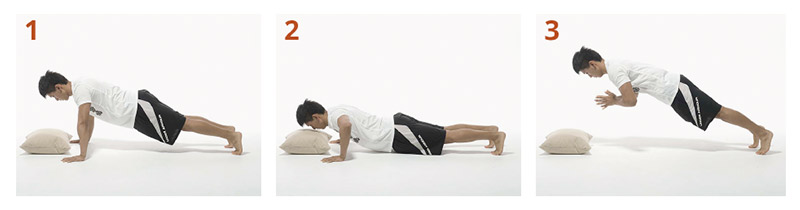

②腕立て伏せ➡ジャンプ➡手をたたく(この流れを2回行う)

※詳細は、下の図をご参照下さい。

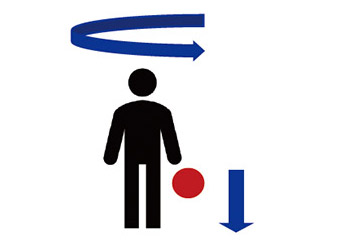

③床にボールを投げて、1回転してキャッチ×3回

※詳細は右の図をご参照下さい。

面接試験

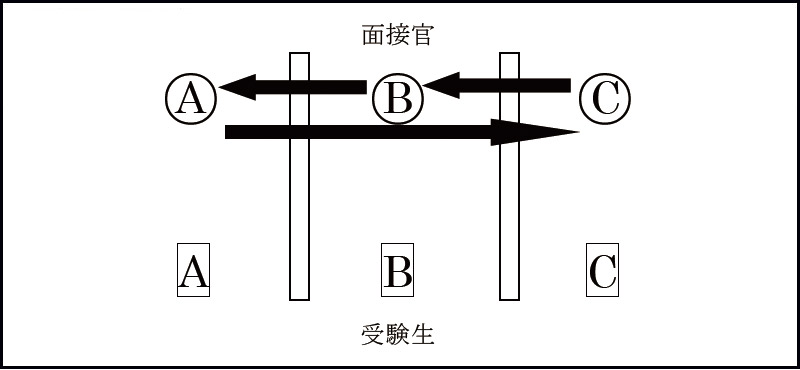

・面接は受験生のみ実施

・面接官は3名

・1対1の面接だが、1人ずつ面接官が移動して質問を行う形式

(質問は面接官1名が1問ずつ)

※詳細は、下の図をご参照下さい。

【質問内容】

①試験日当日の朝ごはんについて(朝ごはんを食べたかの有無・何を食べたか?)

②将来の夢

③学校生活で一番楽しかった事

慶應義塾普通部 2017年度入試分析

慶應義塾普通部(統一合判偏差値:73)

2017年度入試情報

| 試験 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願者 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 筆記試験〔国・算・社・理〕 体育実技・面接試験(受験生) |

2/1 | 男子 | 180名 | 566名 | 3.14倍 | 546名 | 190名 | 2.87倍 |

過去4年間の実質倍率

| 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | |

|---|---|---|---|---|

| 男子 | 2.87倍 | 3.04倍 | 2.68倍 | 3.09倍 |

2017年度入試では、倍率は2016年度よりも減少傾向ですが、2018年度入試は、過去4年間の実質倍率から推測すると、上昇傾向にあると思われます。慶應普通部の入試問題は、4教科全て100点満点ですので、苦手教科が1教科でもあると致命傷になると思われます。また、入試の難易度は、各教科、基本から応用レベルまで幅広く出題されています。ですから、基本的な内容も疎かにせず、広い範囲に対応できる実力を身につける必要があります。また、慶應普通部特有の出題(特に社会の日常生活に関する問題)に注意が必要です。まずは、子どもが日常生活の中で様々な事物に好奇心を持つこと。そして、それに大人も関心を示し、一緒に考える習慣持つことが必要です。

各教科の特徴

国語

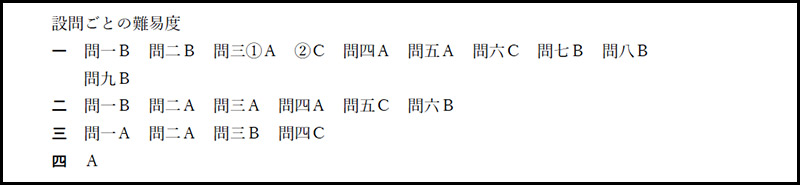

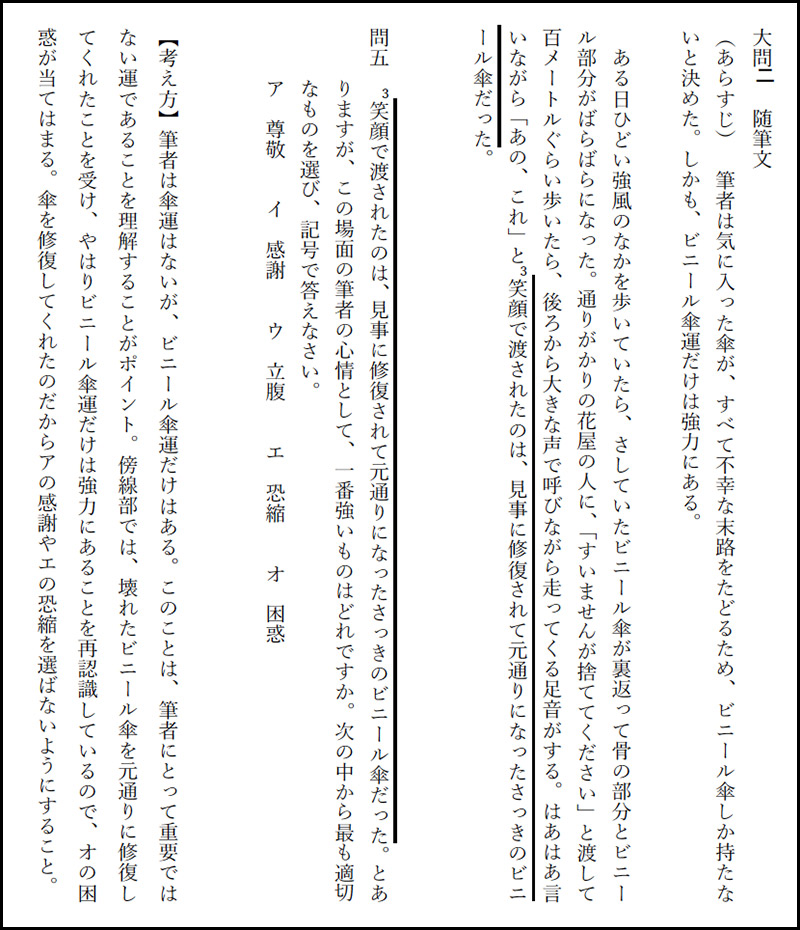

例年通り、大問数4題、小問数29問でした。文章のボリュームは2016年度に比べて減っています。そのため、試験時間40分という短い時間でも十分解けきれたと思われます。次に設問ごとの難易度ですが、Aは一般的な基本問題、Bは標準問題、Cは応用問題をそれぞれ示します。

長文の小説文と短文の随筆からの出題が多いのが特徴的です。問題は記号問題が中心ですが、抜き出し、短い記述問題も出題されます。問題の難易度は基本から標準がほとんどですので、基礎をしっかりと定着させてから難問を得点していくことが合格への近道です。また、今年度は出題されませんでしたが、韻文が出題されることもありますので、しっかりと対策していくことが必須です。

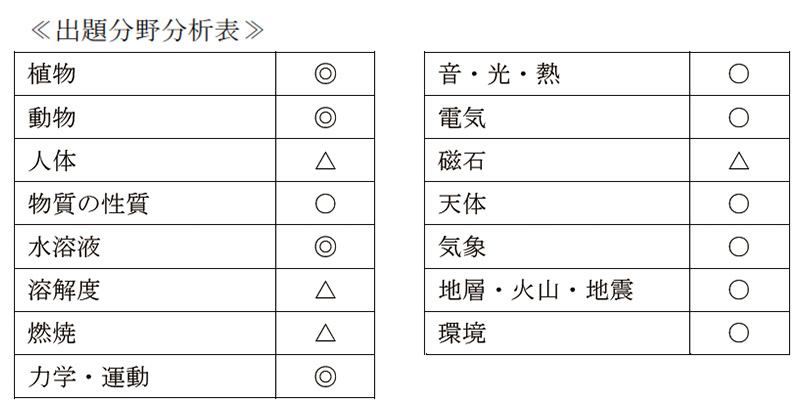

算数

制限時間40分・配点100点・大問10題・小問13題と、ほぼ例年通りの出題でした。以下に設問ごとの難易度をまとめました。Aは一般的な基本問題、Bは標準問題、Cは応用問題となっています。慶應普通部は、40分という制限時間内に基本的な易しい問題と、解くのに時間がかかる複雑な問題が混在しており、タイムコントロールがかなり難しかったようです。

まず、1.の2題の計算問題は、計算力と数の工夫・センスを試される問題です。スタートから時間がかからないように計算力を磨いておくことが必至です。次に2.3.4.と問題文から条件を整理し、推理する問題が続いています。短時間で条件を整理し、的確に処理する能力を養っておくと有利です。5.の流水算の問題はグラフの読み取りに慣れていないと解けない問題です。グラフは、傾きの変化を理解できると問題のイメージが持てるはずです。グラフの読み取りは、速さ以外の単元でも頻繁に出されているので準備しておくとよいでしょう。6.以降は、図形→数の性質→図形→比→図形と、図形と推理の問題とが交互に出題されていました。図形は相似や求積など基礎知識を使って解く標準レベルの問題です。平面図形・立体図形ともに比を使って解く問題を中心に、色々な問題に挑戦し実戦力を養っておきましょう。また数の性質の問題は、数に対するセンスと基礎知識の定着が即得点につながります。時間をかけると正解できる問題がほとんどですが、それでは40分という時間の壁は破れません。問題文を正確に読み取り、瞬時に条件整理し、スピーディーに解く練習をしておきましょう。

應義義塾普通部の攻略のカギはスピードと、数と図形のセンスを養うことです。全範囲標準レベルの力を身につけると、問題を一定時間で解けるように繰り返し練習するとよいでしょう。特に数の性質や規則性の問題には数多くあたり、解くパターンを覚えると効果的です。さらに毎年のように出題されている割合と比に関する問題演習も色々なタイプの問題にあたって準備しておくとよいでしょう。

社会

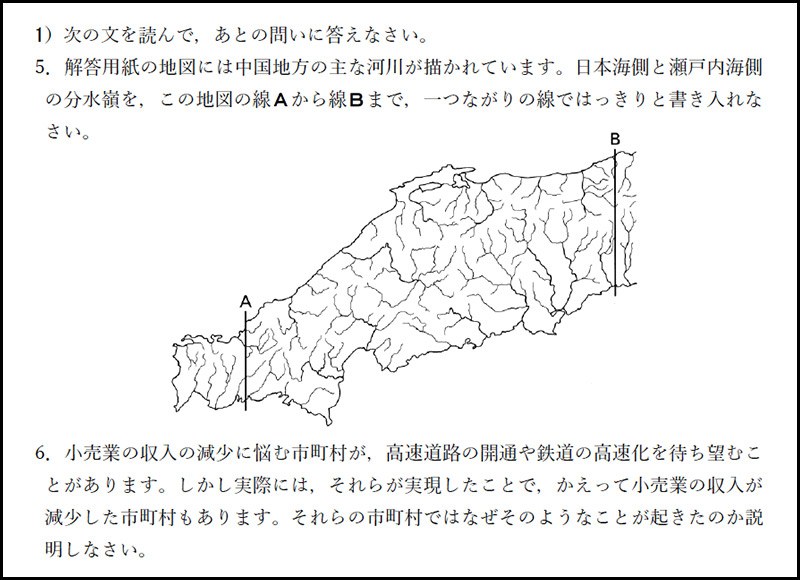

大問数5題は例年通りでしたが、小問数は、2016年度入試よりも4題少ない26題でした。これは、記述問題に加えて新たに作図問題を導入したことと関係があると思われます。以下に設問ごとの難易度をまとめました。Aは一般的な基本問題、Bは標準問題、Cは応用問題をそれぞれ示します。慶應普通部合格のためには、AとBの問題は確実に正解しておかなければなりません。

1)は中国地方の自然・産業に関する問題が出題されました。1~4までは、基本から標準レベルの問題ですので、確実に正解しておかなければなりません。しかし、5と6に関しては、「分水嶺」と「ストロー効果」という言葉をそれぞれ知っていないと解けない問題です。知らなければ、この2題に時間を割くのではなく、他の問題に移りましょう。

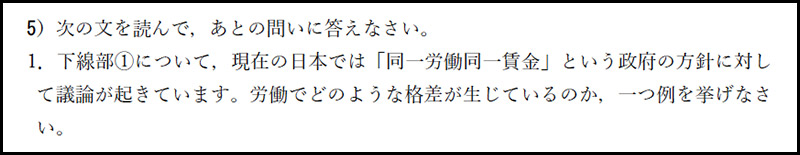

2)は日本の世界遺産を題材にした問題が出題されました。世界遺産に関する問題は、時事問題の定番として出題されます。特に、その年に登録された日本の世界遺産は、地理・歴史と絡めて出題されますので、それぞれ対策をしておく必要があります。3)は日本の城を題材にした問題が出題されました。ここでは、会話文形式の長文問題ですので、傍線部の前後にヒントとなるワードが隠されていますので、見落とさなければ高得点が取れる問題です。4)は船に乗っていた人々を題材とした歴史問題が出題されました。主に外交史を中心としたテーマ史でした。3)と同様、傍線部の前後にヒントとなるワードが隠されていますので、さほど難しい問題ではありません。5)は日本国憲法の「納税の義務」に派生して、税金に関する問題が出題されました。1以外の問題は、特に難しい内容ではありませんが、1の記述問題は、「同一労働同一賃金」という言葉を知らなければ解けない問題です。

以上のことから、慶應普通部の合格へのカギは、どの分野においても満遍なく対策をすること。そして、最新の統計資料・グラフ(特に地理分野に関係するもの)なども目を通しておくことが必要です。また、慶應普通部は、他の慶應附属校の中で記述問題の出題が多いです。そのためには、普段の学習から一つの社会用語(人名・地名・出来事など)から沢山のキーワードを導き出す訓練(点と点から一つの線にする訓練)をしておきましょう。

理科

大問数4、小問数26、解答箇所48で、30分の試験時間としてはかなり多い印象があります。内容的な面を見ても、ある程度問題数をこなして慣れておく必要があるでしょう。このようなことから、今年の問題は「十分な知識を持ち、それをもとに迅速に判断できる」力が必要だったと言えるでしょう。以下に設問ごとの難易度をまとめました。Aは一般的な基本問題、Bは標準問題、Cは応用問題をそれぞれ示します。

以上のように、それぞれの問題を個々に見ると難問の類に入るものはほとんどありません。しかし、理科を苦手にする受験生や身のまわりのことに目を向ける習慣のない受験生には対応が大変だったかもしれません。幅広い視野をもつことが合格への条件の1つになります。特徴的な問題をいくつか見ていきましょう。

うすい過酸化水素水がオキシドールと呼ばれることはどの受験生も知っていますが、それが消毒薬であることに結びつかない人も少なからずいたはずです。また、解答が0個から複数であるというのも受験生にとっては悩ましいところです。

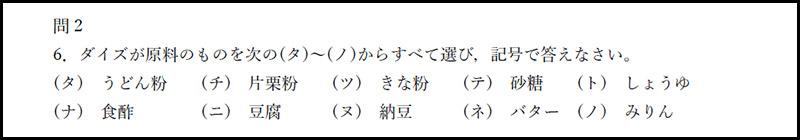

選択肢の食品のそれぞれの原料とつくり方はぜひおさえておきたい知識の一つです。過去にも梅干しのつくり方(平成28年)や米をといだときの水の色(平成26年)、ゴーヤ、キュウリの実や種子の形(平成24年度)など食品に関する出題が見られます。

今年度の唯一といっていい初見問題でした。しかし、それまでの設問の誘導問題になっていますので、冷静に考えれば対応できたはずです。

このように、慶應普通部の合格を手に入れるには

- ふだんの生活まで広げた幅広い知識を持つこと

- 知識を素早く引き出すことができること

- 冷静かつ慎重に問題文を読み取ること

- 基本レベルの問題は分野にかかわらず確実に溶ける力を持つこと

が必要です。