都道府県境

こんにちは。早慶維新塾の社会科担当・望月裕一(もちづき ゆういち)です。

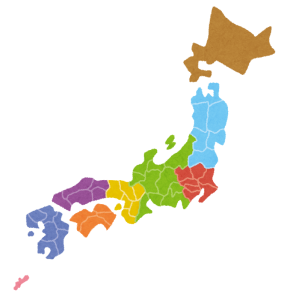

今日は都道府県境に注目してみたいと思います。

山地山脈、川等の位置を覚えるときにどうやって覚えたらいいかわからない!と言うことありませんか?そんなときヒントのひとつになるのが都道府県境です。

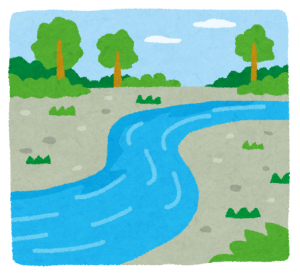

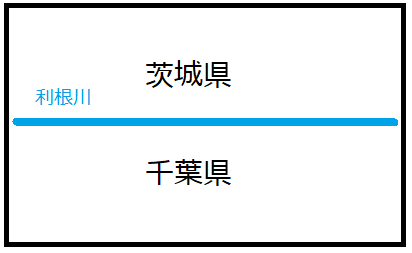

例えば、千葉県と茨城県の境はなんでしょうか?

利根川ですね。

これで利根川の位置は覚えられます。

(一部県境と利根川がズレているところがあります。これは流路の変更によるもの。だから、そこにあるのは三日月湖だとわかります。)

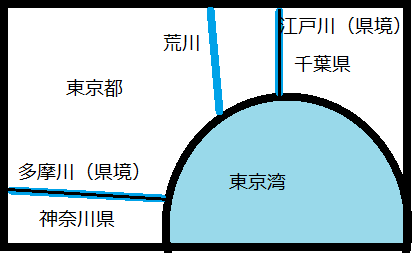

荒川、江戸川、多摩川の位置は?

これも簡単。

千葉県と東京都の境が江戸川。東京都と神奈川県の境が多摩川ですね。荒川は東京の下町低地に流れています。

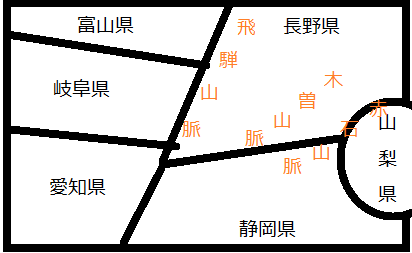

日本アルプスはどうでしょうか?

飛騨山脈は長野県と富山県、長野県と岐阜県の県境です。赤石山脈は長野県と山梨県、長野県と静岡県の県境です。

しかし、木曽山脈は県境になっていません。

ちなみに、赤石山脈だけは3000m級の山がありません。やはり高い方が「境」として機能するのでしょう。

複雑な県境

4県が接する場所が日本にはいくつかあります。

どうなっているか見てみましょう。

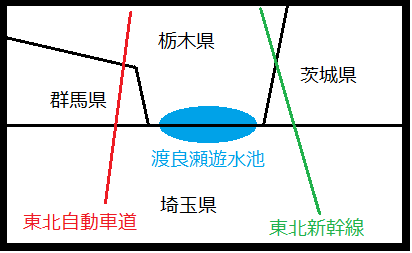

意外と知られていませんが、埼玉・群馬・栃木・茨城の4県は県境が集中しています。この辺りを車で走ると、埼玉→栃木→埼玉→群馬というように次々と県が変わり複雑で目がまわりそうになります。

県境は、埼玉県は北側で群馬県・栃木県・茨城県と接しています。しかし、群馬県と茨城県は接していません。

埼玉県と栃木県の県境には渡良瀬遊水池があります。

かつて、渡良瀬川上流の足尾銅山の鉱毒を含む水をここで落ちつかせ、様々な物質を沈殿させてから下流の利根川に流していました。

ところで、関東地方から東北地方に抜けるルートです。

埼玉県から栃木県の宇都宮から那須を通るルートしかありません。左右に山地があります。

そうするとどうしても4県境の辺りを通過します。

しかし、渡良瀬遊ぶ水池の辺りは地盤が緩い。よって、東西にずれることとなります。

東北新幹線は、埼玉県→茨城県→栃木県と通ります。東にずれていますね。

東北自動車道は埼玉県→群馬県→栃木県と通ります。西にずれていますね。

入試問題では

東北新幹線の通過する都道府県はひとつ目が東京です。では、四つ目はどこか?ということがわからないと解けない問題が出題されたことがあります。

ちなみに四つ目は東京→埼玉→茨城→栃木ですから、栃木県です。

一度出題されたものなので、暗記している生徒さんもたくさんいますが、初見の場所が問われても答えられるには、いろいろな場所を理解していることが大切です。

その時に、都道府県境がどうなっているかというのは大きなヒントになるはずです。

変わった県境

ここからは筆者が面白いと思った県境です。

あるとき地図帳を見ていて気がついたのですが、

新潟県・福島県・山形県の県境がおかしい!

調べてみたところ、現在の福島県・一の木村では昔から険しい道を登り飯豊山神社の奥の院に参拝することが、男性が大人になる儀式だったそうです。

飯豊山神社奥の院への参拝道は、切り立った飯豊山の尾根の部分。人一人がやっと通れる細い道です。左右は山の斜面、というより崖。

江戸時代、明治時代と行政区分が変わる度にもめましたが、この村は神社と参拝道は絶対に手放さなかった。結果、福島県が細長く入り込んでいる県境になったそうです。

ちなみに、ここでは新潟県と山形県に両足を置き、福島県をまたぐということが出来るそうです。

県境一つとっても、いろいろな事情があるようです。

言葉にしてみる

今回の記事で紹介したところについて、簡単なイメージを載せました。もちろん、正確なものは地図を見るしかありません(ぜひ見てみてください)。

しかし、いずれにしてもイメージだけで覚えることは非常に難しいことだと思います。

しかし、イメージを見ながら言葉にしてみると覚えやすいのではないでしょうか?

「〇〇は▽▽県と××県の県境になっている」というように。

白地図などで一生懸命暗記するときに、位置を言葉で説明してみる。その時に県境は大きな助けになります。